蒸気に関するWebマガジン No.23

蒸気に関するWebマガジン No.23

どんな種類のスチームトラップでも、システムに取り付けることは可能です*。

しかし、特定の用途にてきした最良のトラップを選ぶことが必要です。

今回はスチームトラップを選定する際に考えるべきいくつかの重要な問題の中から

『7.ストール』について解説します。

◆ストールとは

ストールについては、『ストールとは』で詳しく解説しています。

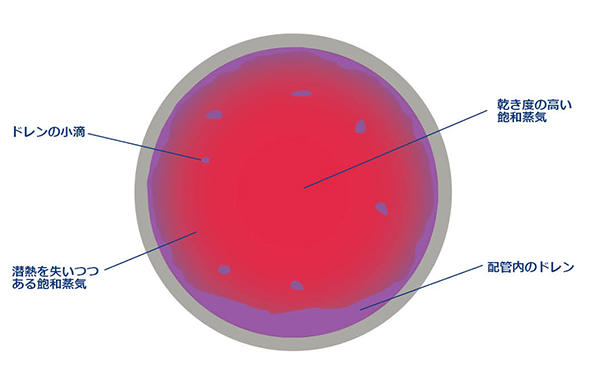

スチームトラップは、トラップ入口側の蒸気圧やヘッド差などの要素で動きます。出口圧力が入口圧力よりも低くなければ、正しい方向の流れを確保できません。すなわち、スチームトラップを通る流れの速度は、その差圧に関係があります。

熱交換器からのドレン排出時には、負圧による差圧も起こりえます。これにより熱交換器内ではドレンの流れが減少、停止してしまいます。

◆ストールが起こるとどうなる?

・製品に焼きムラ、加熱不足

・ウォーターハンマー

・熱交換器が凍結でパンク

・制御弁がハンチング

・機器の寿命が短い

・熱交換器のガスケット漏れ

・配管腐食 等

これらの症状は全て、ストールが原因かもしれません。

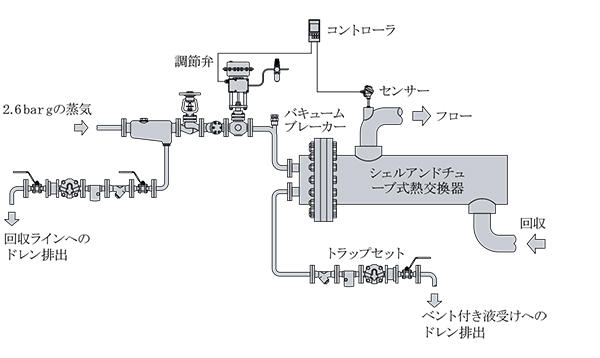

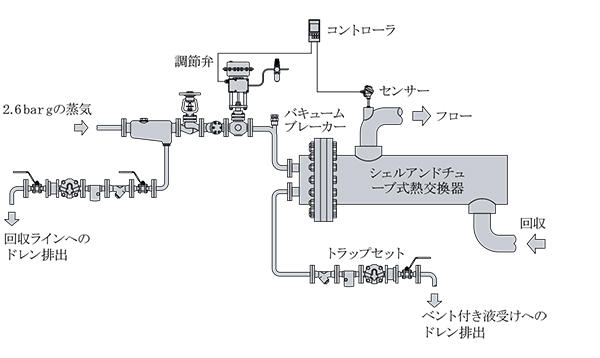

◆スムーズにドレンを排出するには

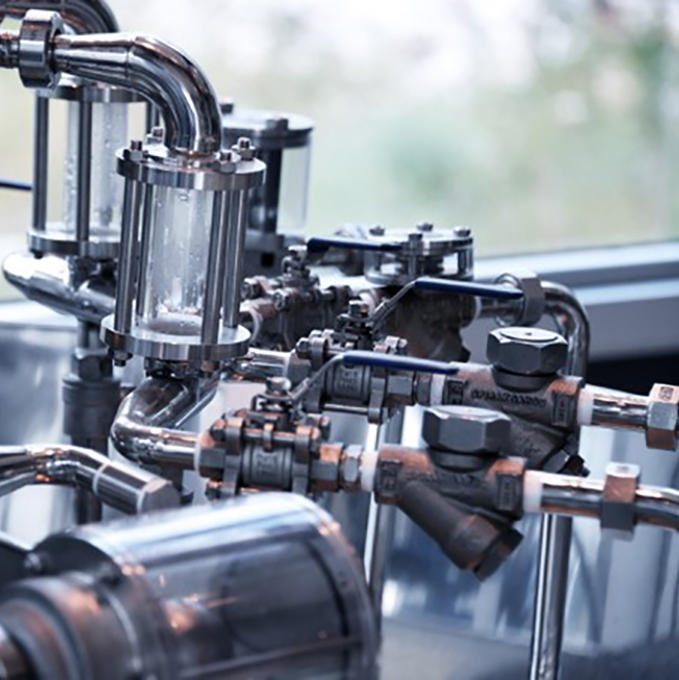

プレッシャーポンプの設置を推奨します。プレッシャーポンプは均圧管によって熱交換器と常に同圧になり、熱交換器が負圧になってもドレンは自重で排出されます。ドレンが一定量ポンプに溜まると、駆動蒸気がポンプ内に入り込み、蒸気圧力によってドレンが圧送されます。これによってストールが解消されます。

スパイラックス・サーコのプレッシャーポンプの詳細につきましてはこちらをご覧ください。

次回は『制御のお話し』です。

前回の『06.真空排出』はこちらから

蒸気に関するWebマガジン No.19

どんな種類のスチームトラップでも、システムに取り付けることは可能です*。

しかし、特定の用途にてきした最良のトラップを選ぶことが必要です。

今回はスチームトラップを選定する際に考えるべきいくつかの重要な問題の中から

『4.グループトラッピング』について解説します。

◆グループトラッピングとは

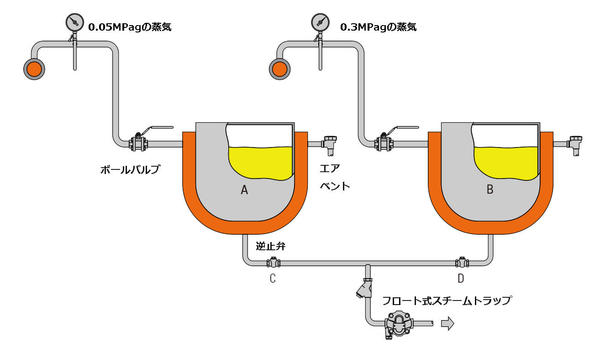

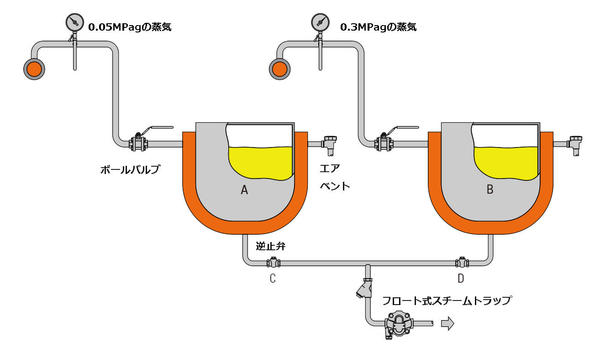

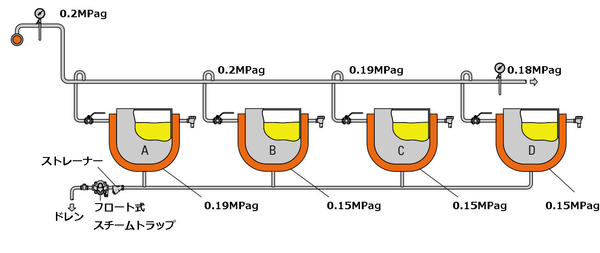

グループトラッピングとは、1台のトラップで一つ以上のアプリケーションに機能させることです。下の二つの異なる蒸気圧で動作する2つのバッチプロセス(ジャケット釜)のイラストをご覧ください。この例では、それぞれのプロセスからのドレンラインが一つのスチームトラップに接続されています。ジャケット釜Bでは圧力が高く、この容器のドレンは排出されるが、逆止弁Cが閉じたままになるため、ジャケット釜Aからのドレン排出が抑制されます。ジャケット釜Aのラインでは、ドレンが滞留し、性能が著しく低下してしまいます。

このような例から、異なる圧力で動作する機器のグループトラッピングは適正な方法とは言えません。では、機器の動作圧力が同じ場合はどうなるでしょう。

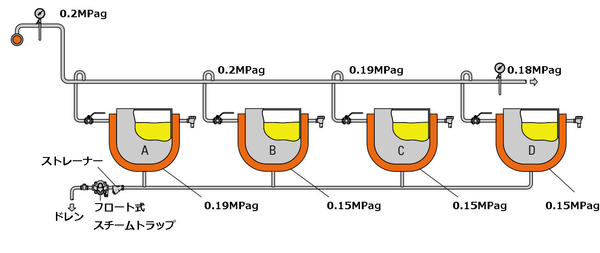

上のイラストをご覧ください。ジャケット釜Aの内容物はほぼ動作温度に達しており、蒸気はほとんど凝縮していません。一方ジャケット釜B,C,Dは低温の製品を充填したばかりであり、蒸気を流すと凝縮率がジャケット釜Aよりはるかに高くなります。結果的に、これらの供給管では蒸気の速度がかなり上昇し、それぞれの分岐ラインに沿って大きな圧力降下がおきます。(B,C,DではAよりも凝縮率が高いことから)ジャケット釜B,C,Dの入口やそれぞれの蒸気ジャケット内では蒸気の圧力がより低いため、加熱能力が低下し、生産時間が長くなってしまうことがあります。

このようなことから、ジャケット釜B,C,Dでは排出口の圧力もジャケット釜Aより低くなります。ジャケット釜Aから排出されたドレンは圧力を平準化しようとして、他のジャケット釜から出たドレンと逆流することになります。異なる圧力における異なる容器の排出ポイントを一つのトラップに接続すると、最も圧力の高い容器(この場合A)が他の容器からの流れを阻害してしまいます。すなわち、最もドレンを排出しなければならない容器(B,C,D)のドレンが滞留しやすくなってしまいます。したがって上図の配置は適正なものとは言えないことになります。グループトラッピングしたプロセスに個々に温度制御が装備されていると、状況はさらに悪化する可能性があります。

◆なぜグループトラッピングをしているの?

以前はスチームトラップの種類が少なかったため、またかなり大型で値段も高かったため、グループトラッピングを行っていました。現在は、スチームトラップは小型化し、費用対効果も高くなりました。グループ単位で行うよりも、個々の装置毎にトラップを設置することが望ましいと言えます。

次回は『5.ディフューザー』について解説します。

前回の『3.蒸気障害』はこちらから。

蒸気に関するWebマガジン No.18

蒸気に関するWebマガジン No.18

どんな種類のスチームトラップでも、システムに取り付けることは可能です*。

しかし、特定の用途にてきした最良のトラップを選ぶことが必要です。

今回はスチームトラップを選定する際に考えるべきいくつかの重要な問題の中から

『3.蒸気障害』について解説します。

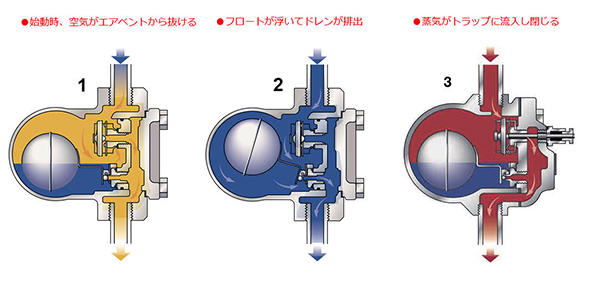

◆蒸気障害という現象

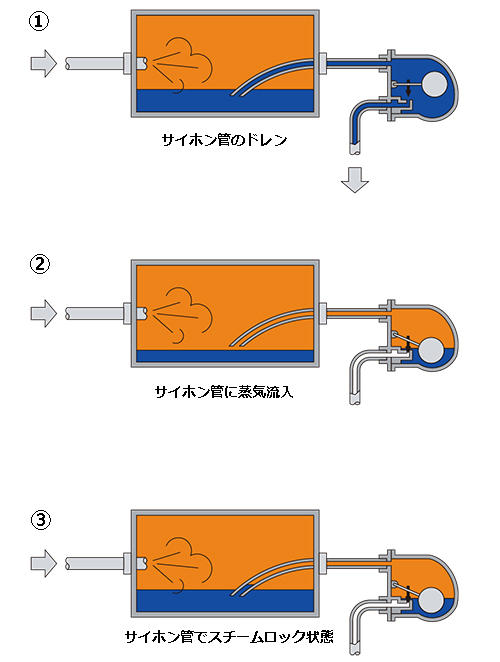

蒸気障害は、スチームトラップを排出対象の設備から離れた箇所に設置する場合に必ず起こりうる現象です。サイフォン管や封管からドレンを除去する場合は、特に深刻になる恐れがあります。

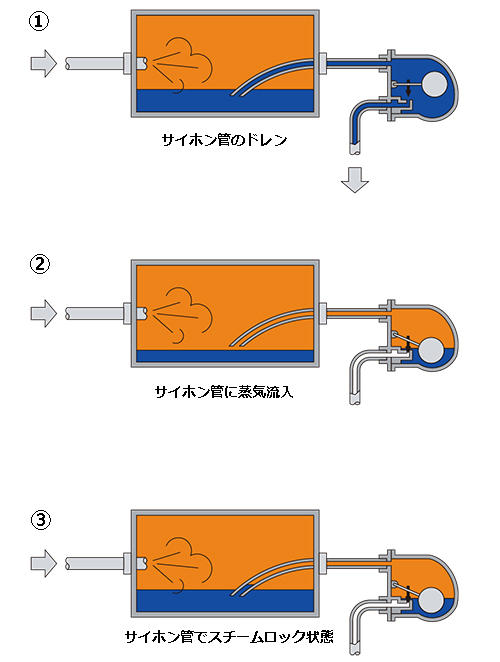

上図はサイフォン管を用いた回転型乾燥シリンダーにおける蒸気障害トラブルです。

①十分な蒸気圧によってドレンがサイフォン管に吸い上げられ、スチームトラップを通って排出されます。

②シリンダーの底にあるドレン液位がサイフォン管の末端よりも下になるとどうなるかを示したものです。蒸気がサイフォン管に入り込み、スチームトラップ(このケースではフロート式)が閉じています。

③トラップは一時的に「蒸気によってロックされた」状態になります。シリンダーからの熱損失によって生成されるドレンが増え、結果的にトラップに到達することができません。

シリンダーに徐々にドレンが滞留し、シリンダーの乾燥率が低下してシリンダーを回転させるのに要する出力が増大します。極端なケースでは、シリンダーが中央線までドレンで満水になり、機械的な過負荷によって破損が起こることがあります。

◆蒸気障害を解消するには

スチームロック状態を解消するためにトラップの蒸気を排出する必要があります。

そのためには、トラップに蒸気障害解消弁が必要になります。これは内蔵のニードルバルブで、サイフォン管の内部にロックされた蒸気をメインバルブから排出させることができます。

◆蒸気障害を解消する最適なトラップは

フロート式スチームトラップはこの蒸気障害解消機構を持つ唯一のトラップです。乾燥シリンダーのような回転型の機械類では、適切な選択肢になります。ニードルバルブは上記の損失を回避できる分だけ開くため、空気抜きの容量は限られています。この種のトラップには、エアベントと蒸気障害解消弁の組み合わせが装備されていることが多いといえます。手動操作式の蒸気障害解消機構は、自動式エアベントの作動とは関係なく作動します。

その他の種類のトラップでも、発生後に開くことによって、最終的にはスチームロックを解消することができます。しかしながら、排出や設備の稼働性能にはむらが生じます。バッチ時間や品質、効率が大きな重要性を持つプロセス設備のユーザーにとっては、蒸気障害解消機構がついたフロート式が最適であると言えるでしょう。

次回は『4.グループ・トラッピング』について解説します。

前回の『2.汚れ・ストレーナ』はこちらから。

蒸気に関するWebマガジン No.9

蒸気に関するWebマガジン No.9

スチームトラップは温調式、機械式、熱力学式の3つに分けられます。

今回はこの中の熱力学式スチームトラップの動作、メリット/デメリットについて解説します。

◆熱力学式スチームトラップ

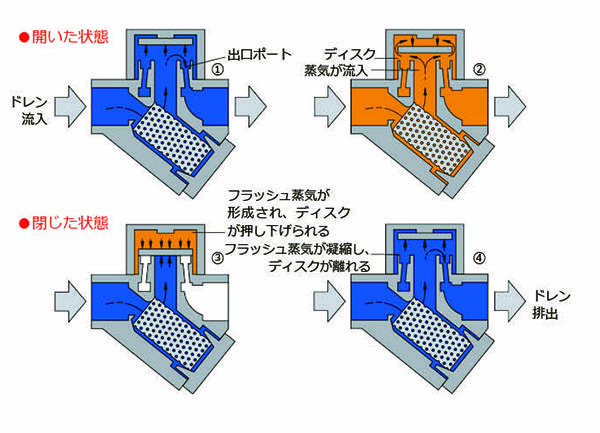

熱力学式スチームトラップは、トラップを通過する際のフラッシュ蒸気の動的効果によって動作します。

熱力学式スチームトラップには4種類あります。

-ディスク式

-インパルス式

-ラビリンス式

-固定オリフィス式

この中からディスク式スチームトラップについてのみ、解説します。

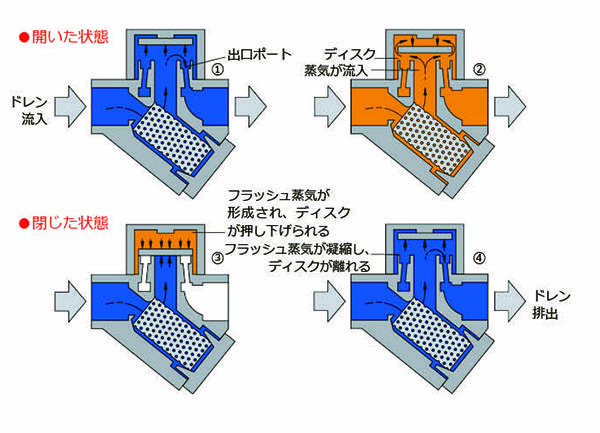

◆ディスク式

ディスク式の構造は非常に単純で、可動部品はキャップ内部の平面上にあるディスクのみです。始動時に流入する圧力によってディスクが上昇すると、低温のドレンと空気がディスク下部に内部リングに流れ、出口から排出されます。ドレンの温度が次第に上昇すると、トラップ入口を通る時に蒸気が発生する。このフラッシュ蒸気はドレンよりも容積が大きいため、流速が早くなります。ベルヌーイの定理*1に従い、高速の蒸気によってディスクは弁座に引き寄せられます。

|

メリット

|

デメリット

|

|

動作範囲全体で動作が可能。

(内部部品交換/調整なしに)

|

非常に低い差圧では動作が確実ではない。

|

|

小型で軽量。

|

空気障害を発生することがある。*2

|

|

高圧や過熱蒸気に使用可能。

|

排出音が大きいことがある。

|

|

ウォーターハンマーや振動による影響を受けづらい。

|

ディスクの摩耗のおそれがある。

|

|

サイズに比べドレン排出量が大きい。

|

|

|

凍結による破損の可能性が少ない。

|

|

*1:ベルヌーイの定理:動いている流体においては、全ての点における総圧力は同じである、ということを述べています。その総圧力は流体の静的圧力と動的圧力の合計です。静的圧力は圧力計で測定されたもの、動的圧力は流体の個々の粒子が障害物に衝突して停止させられるときに、それらの粒子が作り出す圧力です。動的圧力は粒子の速度が速くなるほど高くなります。

*2:流入圧力がゆっくりと形成されれば、始動時に大量の空気を排出されるが、急激に圧力が形成されると、高速の空気が蒸気と同様にディスクを閉じてしまい空気障害が発生することがあります。

温調式スチームトラップ、機械式スチームトラップについては、各ページをご覧ください。

スチームトラップの選定についてはこちらのページで解説しております。

次回は『流量計測』について解説します。

蒸気に関するWebマガジン No.8

蒸気に関するWebマガジン No.8

スチームトラップは温調式、機械式、熱力学式の3つに分けられます。

今回はこの中の機械式スチームトラップの動作、メリット/デメリットについて解説します。

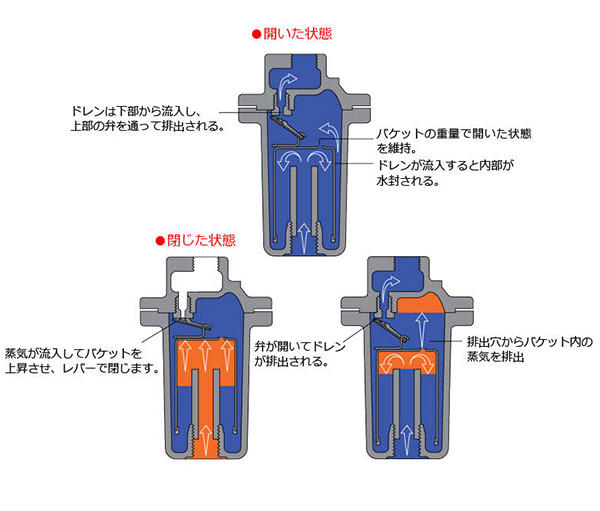

◆機械式スチームトラップ

機械式スチームトラップは、蒸気とドレンの密度差を感知することで動作します。

機械式スチームトラップには2種類あります。

-ボールフロート式

-逆バケット式

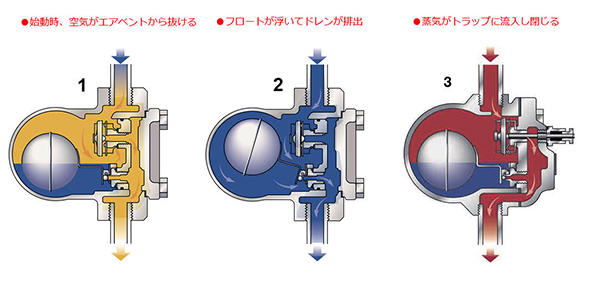

◆ボールフロート式

ボールフロート式では、ドレンが存在するとボールが上がり、バルブが開いて高密度のドレンを通過させます。古いタイプのボールフロート式では、手動式の空気抜きが行われていたが、現代のトラップでは温調式のエアベントが使用され、初期空気を通過させながら、トラップでドレン排出にも対応することができます。

|

メリット

|

デメリット

|

|

蒸気温度のドレンを連続排出できる。

|

凍結による破損の可能性がある。

|

|

大小のドレン負荷にも等しく対応することができ、広範囲にわたる急激な圧力や流量変動に影響されない。

|

多様な圧力範囲で動作させるためには、異なる内部部品が必要となる。高差圧で動作させる場合、オリフィスを小さくしフロートの浮力とのバランスを維持する必要がある。

|

|

口径に比べて大容量。

|

|

|

ウォーターハンマーへの耐性が高い。

|

|

|

空気障害解消装置付きが選べる。

|

|

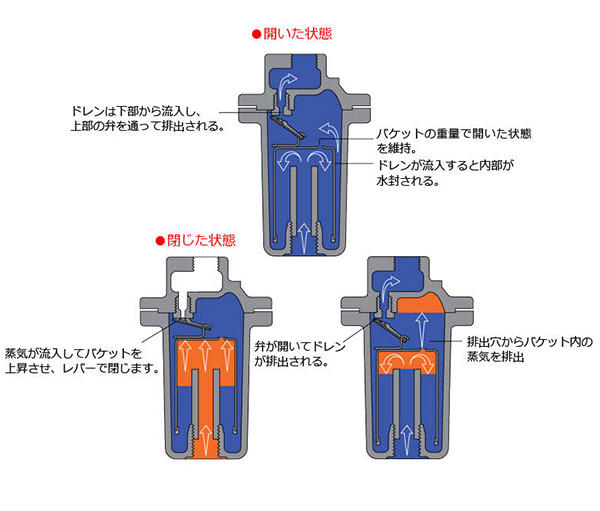

◆逆バケット式

逆バケット式は、蒸気がトラップに到達すると、さかさまになったバケットが浮き上がり上昇して、バルブを閉じます。バケットの上部にはベント穴が開いており、これは蒸気と空気を排出させる上で必要不可欠です。

|

メリット

|

デメリット

|

|

高圧に耐えられる。

|

バケット最上部の穴径が小さいため、空気を極めて緩慢にしか排出できない。

|

|

ウォーターハンマーへの耐性が高い。

|

凍結による破損の可能性がある。

|

|

入口に逆止弁を追加すれば過熱蒸気ラインにも使用可能。

|

圧力変動が予想されるラインには逆止弁が必要。

|

|

故障時には通常開。従って例えばタービンからの排出など、この機能を必要とする用途に置いては安全性の向上となる。

|

バケット下部に水封が必要。水封が失われると無駄に蒸気が排出されてしまう可能性がある。

|

スチームトラップの種類、機械式はいかがでしょうか。下記のページで温調式と熱力学式について説明しています。ぜひこちらもご覧ください。

スチームトラップの種類 温調式(バランスプレッシャー式、バイメタル式)

スチームトラップの種類 熱力学式(ディスク式など)

蒸気に関するWebマガジン No.6

蒸気に関するWebマガジン No.6

スチームトラップって、何?

一度蒸気システムを見たことのある方でしたら必ずスチームトラップを見たことがあることでしょう。蒸気システムにスチームトラップは不可欠ですが、そもそもスチームトラップにはどのような役割があるのでしょう。

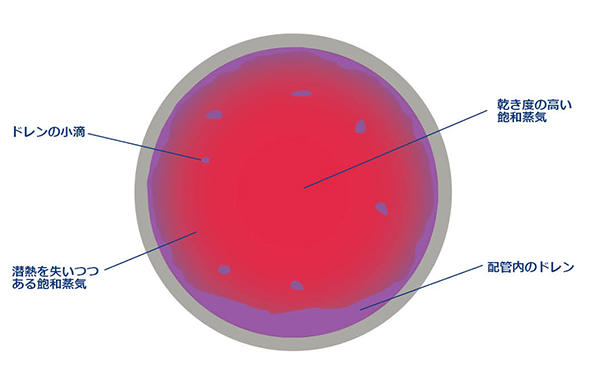

蒸気が冷えて(凝縮して)ドレンになると、蒸気配管内や装置内には、蒸気とドレンが混在した状態になります。このドレンを排除するために、最下点に穴をあけておけば、ドレンは排出されますが、蒸気も一緒に出て行くためロスが生じます。

ドレンは排出して蒸気は逃さないための機器、それがスチームトラップです。

◆スチームトラップの役目

①効率的なドレンの排出

→装置内にドレンが溜まると熱伝達面積が減少し効率が悪くなります。またドレンが配管/装置内に滞留するとさまざまな題が出てくるため排出が必要です。

②効率的な空気の排出

→システムの起動時、配管内には空気が溜まっています。空気を排出しなければ、熱伝達が低下し始動に時間がかかります。

③蒸気は可能な限り漏らさない

→ドレンポケットや手動弁でもドレンは排出可能ですが、蒸気が漏れてしまいます。

◆スチームトラップの重要性

スチームトラップは単体として選定されることが多いのですが、システム全体に影響をあたえる重要な機器です。

弁の摩耗や裂傷、漏れ、設備の出力低下などはスチームトラッッピングに正しく注意を払っていれば改善可能であることも多いのです。

スチームトラップは真空から10MPaをゆうに超える圧力まで、広い圧力範囲において稼働することができます。様々な条件に適応するため、多種のトラップが製造されており、それぞれにメリット、デメリットがあります。どんな条件下にも万能なスチームトラップはありません。すなわち、正しいトラップを選定する必要があるということです。

ではスチームトラップにはどのような種類があるか詳しく見ていきましょう。

アプリケーション毎の最適なスチームトラップを選定するにはこちらで解説しています。

蒸気に関するWebマガジン No.23

蒸気に関するWebマガジン No.23