蒸気に関するWebマガジン No.59

蒸気の制御 第3回

蒸気の制御 第1回はこちらからご覧ください。蒸気流量の制御、バルブ特性、Kv値と蒸気流量について解説しています。

蒸気の制御 第2回はこちらからご覧ください。トリムとシートオプションについて解説しています。

コントロールオプション

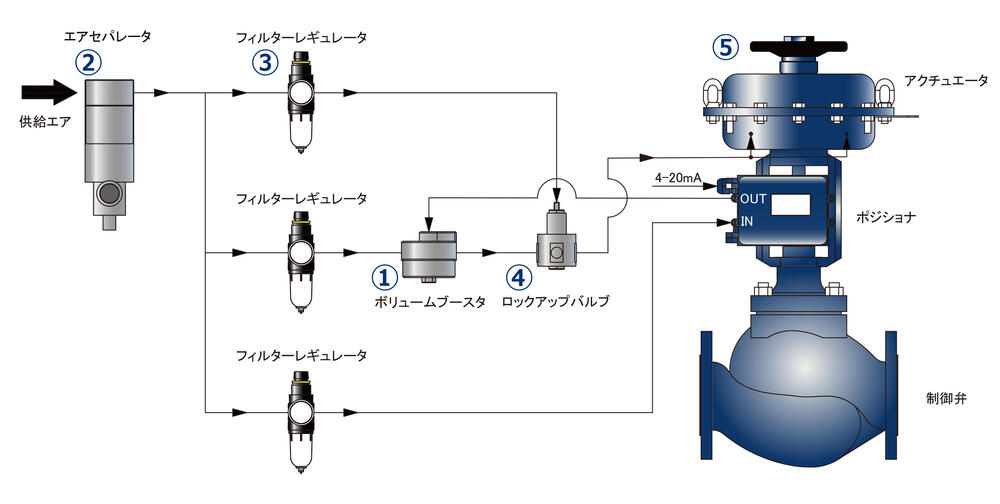

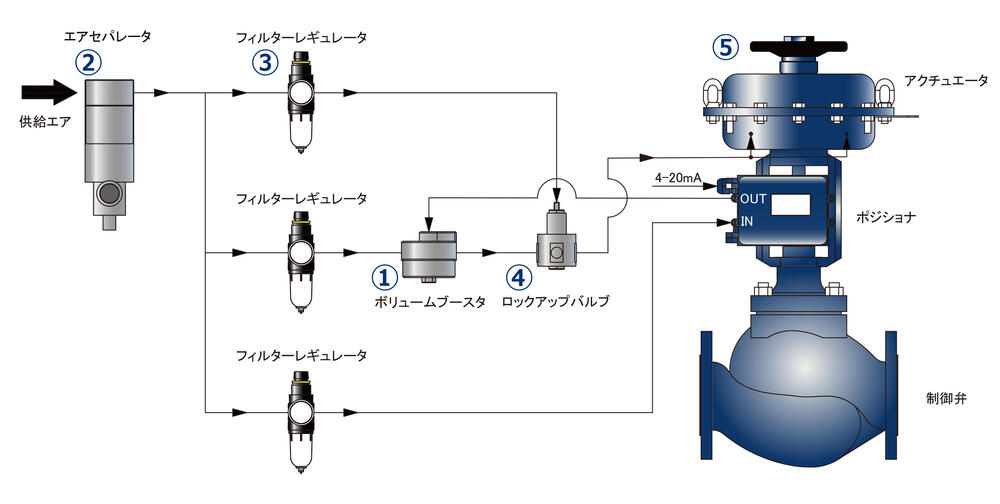

①ボリュームブースタ

大口径の空圧式制御弁を制御する際に制御速度(反応速度)を早くするために使用します。

主用途:大型制御弁、一次圧力制御弁

②エアセパレータ

圧搾空気は配管内において、一部の水分が凝縮します。特に屋外である場合には水分が想定されることが多く、水分によるポジショナの故障のリスクを低減します。

主用途:屋外設置、重要性の高い制御弁、湿気の多い地域での使用

③フィルターレギュレータ

ポジショナの一次側で圧搾空気の圧力を調整し、簡易的に異物を除去します。

主用途:通常仕様

④ロックアップバルブ

圧搾空気の供給が止まった場合に、通常であれば、制御弁は全閉/全開でバルブ開度が決まってしまいますが、ロックアップバルブは圧力が下がってきたことを感知し、現状の開度を保ってくれます。

主用途:減温システム

⑤ハンドル

計装機器の故障等の不測の事態にマニュアルでの操作が可能。また試運転やトラブルシューティングの際にも活用可能。

主用途:蒸気主管

次回は蒸気プロセスと制御について解説します。

蒸気に関するWebマガジン No.58

蒸気の制御 第2回

蒸気の制御 第1回はこちらからご覧ください。蒸気流量の制御、バルブ特性、Kv値と蒸気流量について解説しています。

トリム/シートオプション

トリムやシートはバルブ特性やバルブの特長を決めることになる一番重要な部品になります。

トリムやシートはバルブ特性やバルブの特長を決めることになる一番重要な部品になります。

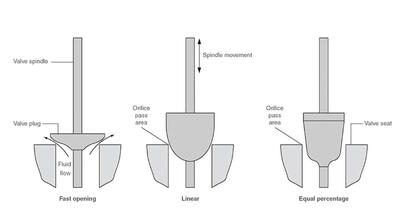

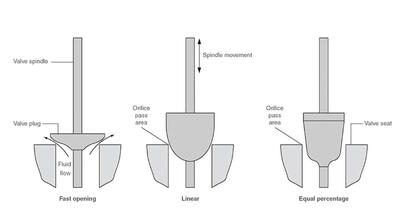

①流量特性

●イコールパーセンテージ

主用途:温度制御、圧力制御、流量制御等の比例制御

●リニア

主用途:水位制御、流量制御(圧力差の変動が少ない場合)、

一次圧力制御

●ファストオープニング

主用途:ON/OFF制御

②ステライト加工

主用途:減圧比が高いアプリケーション

流量が多いアプリケーション

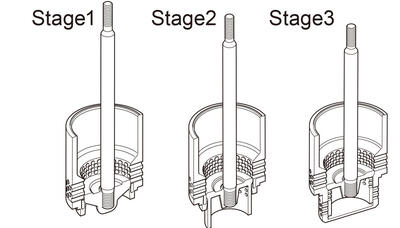

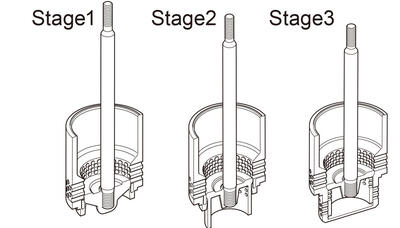

③低騒音トリム

主用途:主管の減圧制御、蒸気逃がし弁等の減圧比が高いアプリケーション

④微小流量

主用途:研究利用。

直接加熱等で非常に蒸気流量が少ない場合。

⑤バルブシートと遮断性能(漏れ量)

●メタルシート: クラスIV

主用途:蒸気主管の圧力制御、少量の蒸気漏れが許容可能なプロセス

●LFPシート: クラスVI

主用途:温度/圧力制御がシビアなプロセス、遮断弁に近い遮断性能を求めるプロセス

次回はコントロールオプションについて解説いたします。

蒸気に関するWebマガジン No.57

蒸気の制御 第1回

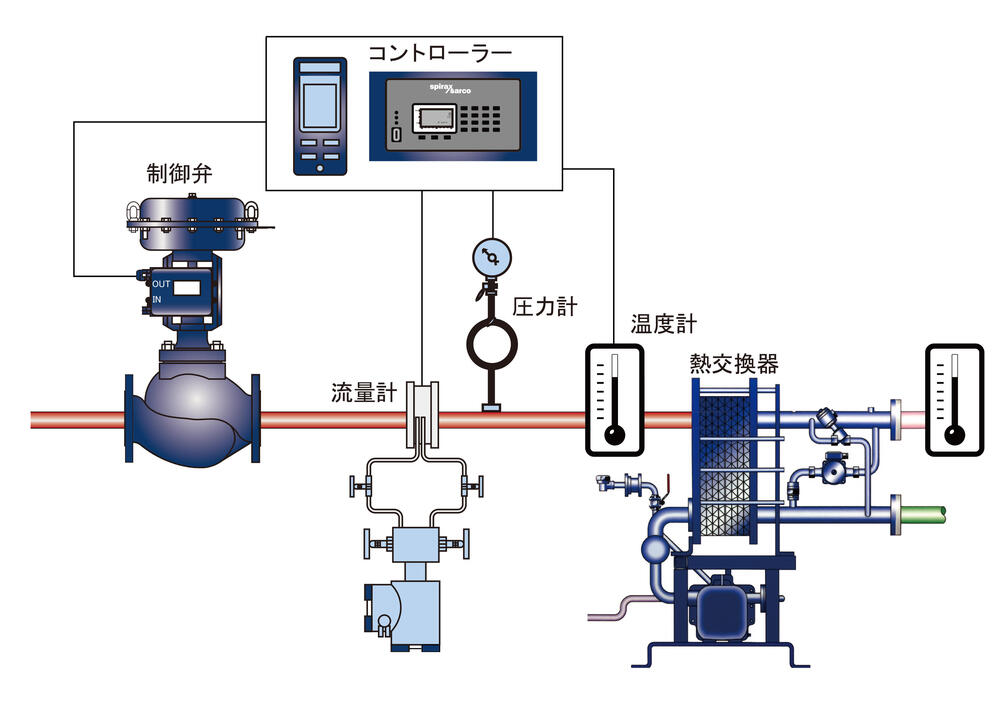

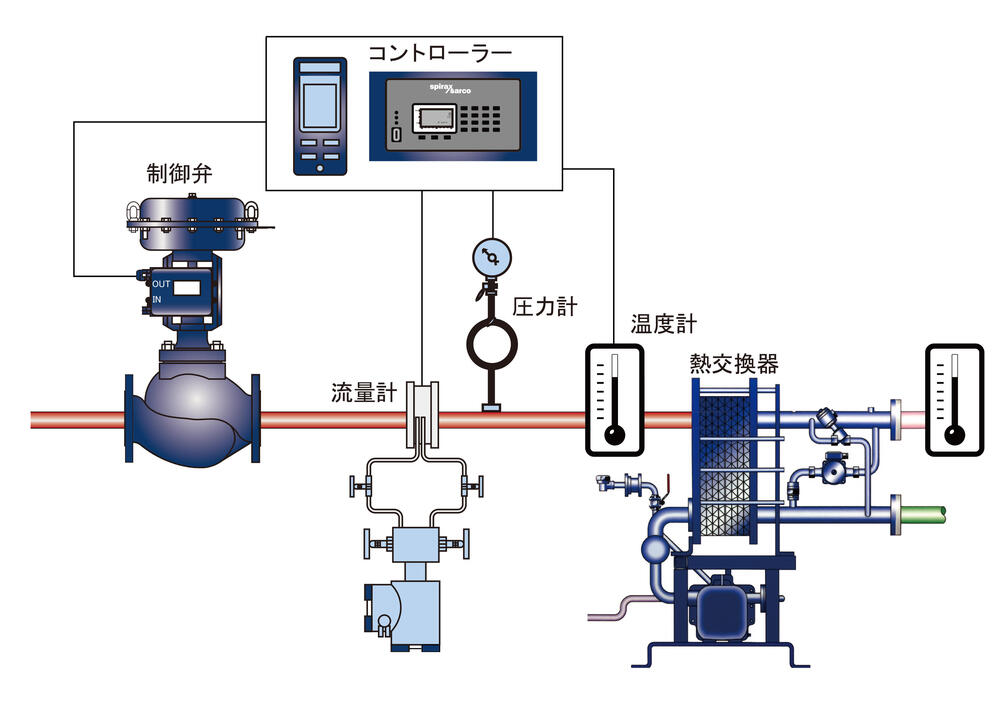

蒸気制御においていろいろな制御がありますが、どの場合でも原則として"制御弁を流れる蒸気量を調整し、その結果、温度、圧力、流量などを必要な条件に整えること"を蒸気制御と呼びます。

蒸気流量の制御

上の図は、水の分子がバルブを通れる量が少なかったため、同じ体積の蒸気に存在している水の分子量が減ったことを表しています。何らかの要因(制御など)があり、比重が変化したと言えます。

質量「kg」を体積「m3」で割ったものが、比重「kg/m3」です。 (分子量は通常「 mol 」で表しますが、質量と比例の関係にあるので、ここでは「 kg 」の単位で考えてみましょう) 比重が変わると温度と圧力も連動して変わります。つまり蒸気流量を制御するということは、ある一定空間内の比重を変化させ、その結果として温度、圧力も制御するということです。

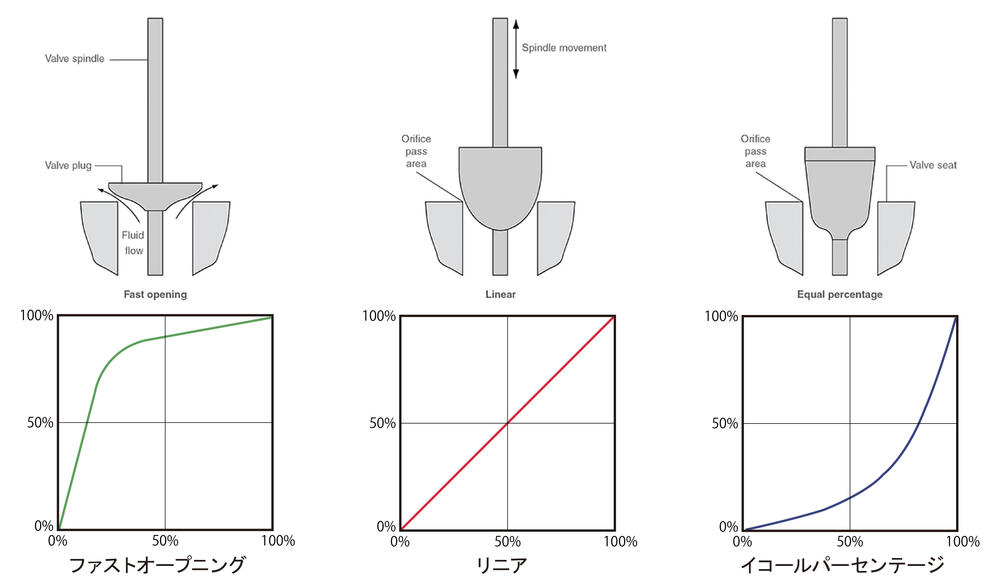

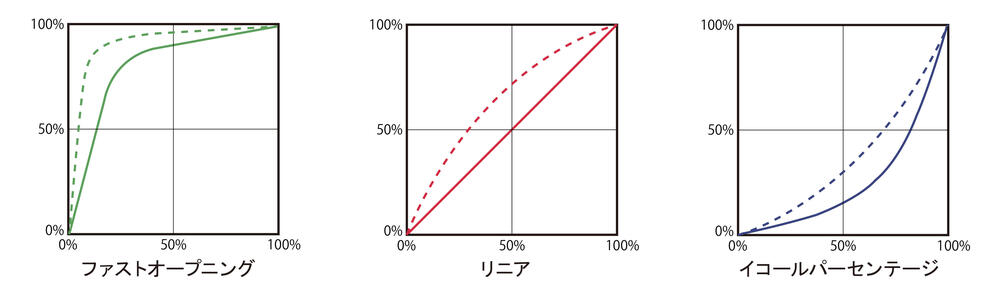

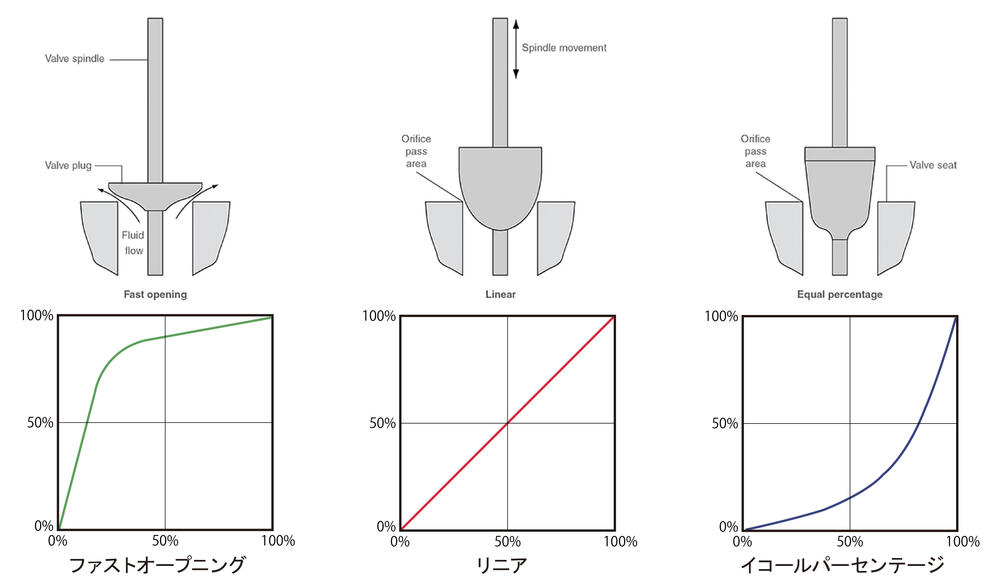

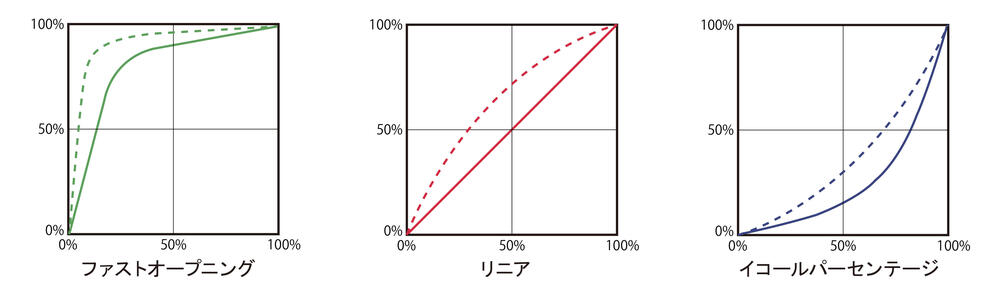

バルブ特性

バルブにはKv(Cv)値と呼ばれる流体の流れやすさを示す値があります。これはバルブの開度に応じて、変化します。このKv値が開度に対してどのように変化するかによって、大きくバルブ特性が3つに分類されます。その3つは「ファストオープニング」「リニア」「イコールパーセンテージ」とよばれます。

Kv値と蒸気流量

Kv値は蒸気の流れやすさを示しますが、バルブ開度に対してKv値と蒸気流量が同じように変化するわけではありません。蒸気流量はKv値と前後の圧力差によって決められます。つまり蒸気流量が少なくなるにつれて、二次側の圧力が下がり圧力差が大きくなることによって蒸気流量が流れやすくなることになります。

蒸気の制御では比例制御がよく採用されます。蒸気流量がバルブ開度に対して比例関係にあることが制御を行いやすいからです。蒸気の制御では多くの場合が、「イコールパーセンテージ」の特性が採用されます。これは「イコールパーセンテージ」が蒸気流量とバルブ開度の関係が正比例に近く制御がしやすいからです。

次回はトリムとシートオプションについて解説いたします。

蒸気に関するWebマガジン No.55

温水をつくる-貯湯槽編- 第2回

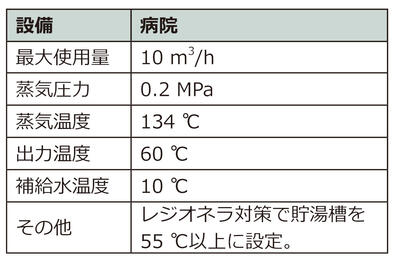

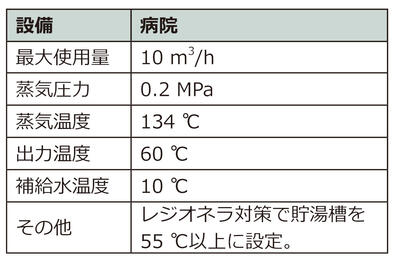

温水は非常に身近な熱媒体です。工業はもちろんのこと、ホテル、病院や商業施設といった一般施設においてもよく利用されます。蒸気の熱の利用先として最も使われることが多い用途は温水をつくることではないでしょうか。温水をつくる方法はいろいろありますが、その中でも今回は最も基本的な蒸気で加熱する貯湯槽について考えていきたいと思います。

貯湯槽の目的は他の給湯設備と同じく第一に温度を安定させることが目的になります。その上で、一定量の保有水量があるので瞬間的な負荷に対しての対応に優れています。実際に設計してみましょう。せっかくなので、実際に数字を当てはめて考えてみましょう。

前回の温水をつくる-貯湯槽編-第1回では、『①貯湯槽の容量』、『②熱負荷と追従性』について解説しました。

③温度ムラとレジオネラ菌対策

③温度ムラとレジオネラ菌対策

貯湯槽内の温度はどうしても、上と下で、あるいは熱交換器から近い場所と遠い箇所とでは温度差が出てしまいます。温度管理を一点で行っている場合、供給している温度が数値通りになっているかはわかりません。その場合には60℃以下で滞留している水が発生する可能性があります。レジオネラ菌は20-45℃の範囲、特に38℃前後で最も繁殖しやすい温度環境になります。貯湯槽ではこういった温度ムラをタンク内に作らないことが重要になります。過大選定された貯湯槽では、温度ムラが発生しやすくレジオネラ菌増殖のリスクが増大します。必要以上に大きな貯湯槽を設置するのは避けましょう。温度ムラをなくすためには循環ポンプを設置することも推奨されます。滞留しやすい、熱交換器から一番遠い管底部等に循環ラインを作ることによって、温度ムラを解消しましょう。また、複数のポイントで温度計測をすることによって、安全管理の見える化もいいでしょう。

レジオネラ菌についてはこちらのページでビデオをご覧いただけます。

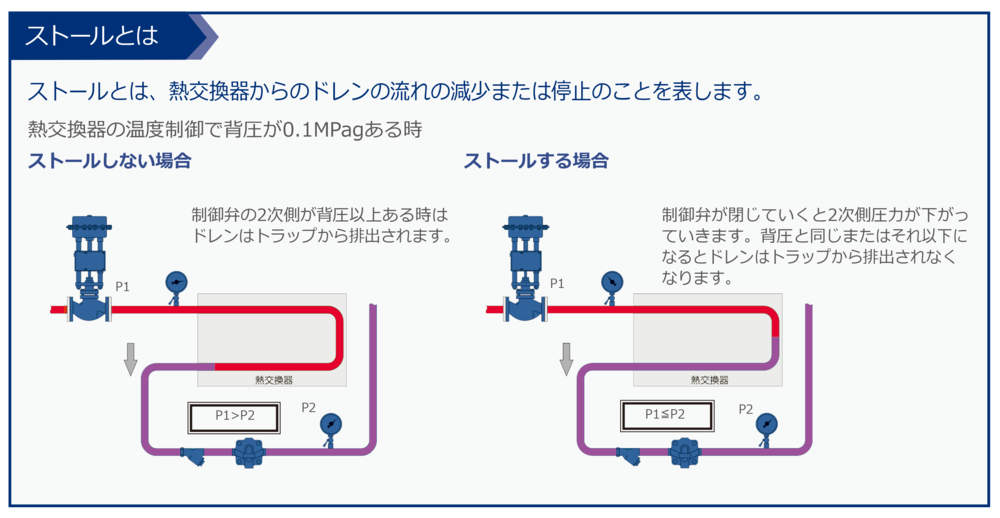

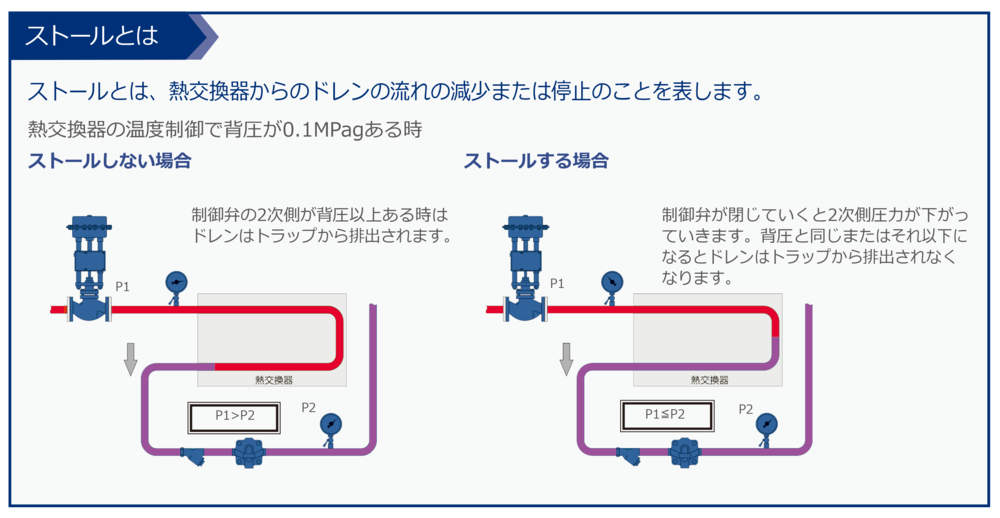

④ドレン滞留と熱交換器のパンク

④ドレン滞留と熱交換器のパンク

100℃以下の流体を加熱した場合に、蒸気圧力が大気圧より下がり負圧になることがあります。この場合に、スチームトラップの二次側より一次側の圧力が下がった場合に、発生したドレンはスチームトラップから排出されることができません。この現象をストールと呼びます。このストールは熱交換器内のウォータハンマ―を引き起こし、加熱コイルの水位レベルでパンクを引き起こす原因になります。また、蒸気の制御弁のハンチング等を起こす原因にもなります。プレッシャーポンプと呼ばれるポンプをスチームトラップの代わりに設置することによって、強制的にドレン排出を行うことができますので、80℃未満の加熱で特に設計より負荷が下がることが予想される場合には、プレッシャーポンプを設置しましょう。

⑤緊急時の貯湯槽の役割

⑤緊急時の貯湯槽の役割

震災等の緊急時に温水を貯めていると安心ということをよく聞きます。では、実際に貯湯槽が緊急時にどのように役立つかを考えてみましょう。

ガスの供給がなくなった場合、ボイラが停止し貯湯槽の加熱ができなくなりますが貯湯しているお湯を供給することができます。ただし、お湯を本来の温度で供給できるのははじめだけで使うにつれて補給水が入ることによって、温度が下がっていきます。仮に1時間の貯湯量があっても、お湯の供給ができるのは、1時間未満となります。

電気の供給がなくなった場合、この場合はボイラ、及び供給するポンプ自体が停止していることになりますので、使用すれば、給湯システム全体の圧力がすぐに下がり、供給自体ができないと考えていいでしょう。

水の供給がなくなった場合、この場合には、ポンプ、ボイラ共に稼働し続けることが短時間可能になります。この短時間は受水槽の水の容量で決まってきます。

緊急時の温水利用という点においては、限定的な条件でのみ貯湯槽が役立ちます。緊急時の温水供給が必要なのであれば、それぞれのユーティリティの代替を検討する方が確実です。ガス供給であれば、油炊きのボイラ、電気であれば自家発電、水であれば、井戸や、十分な量の貯水等が検討できるでしょう。緊急時の対応に関しては、実際に使用したい条件を想定してシステムを構築しましょう。

熱力学の公式はこちらでご確認ください。

温水をつくる‐貯湯槽編‐いかがでしたでしょうか。実際に貯湯槽を更新する際に専門家が必要だと感じましたら、ぜひスパイラックス・サーコにお問い合わせください。

温水製造におけるバッチ式と連続式の違いについての記事を公開いたしました。こちらもぜひお読みください。

こちらの記事の対となる『温水をつくる‐瞬間給湯編』を公開いたしました。合わせてご覧ください。

次回は『ドレン回収をあきらめていませんか?』です。ぜひご覧ください。

蒸気に関するWebマガジン No.53

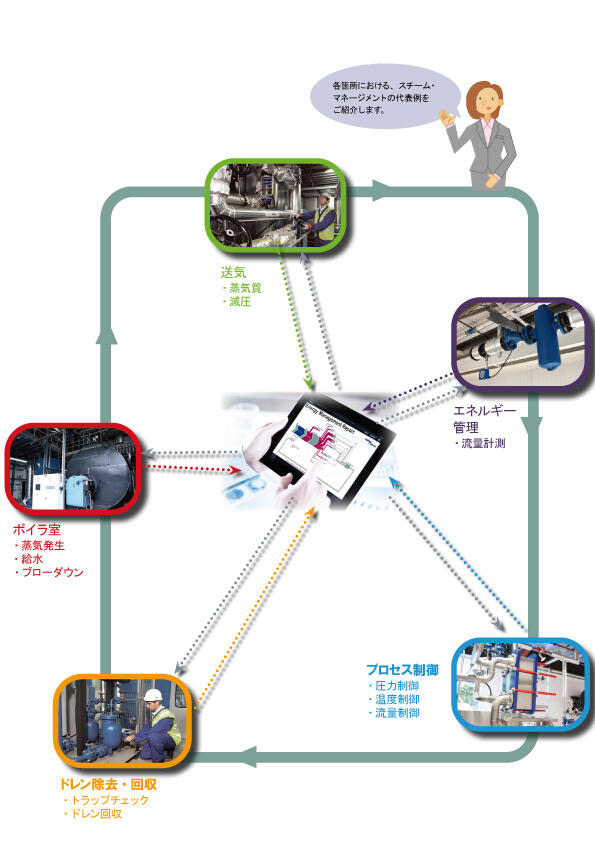

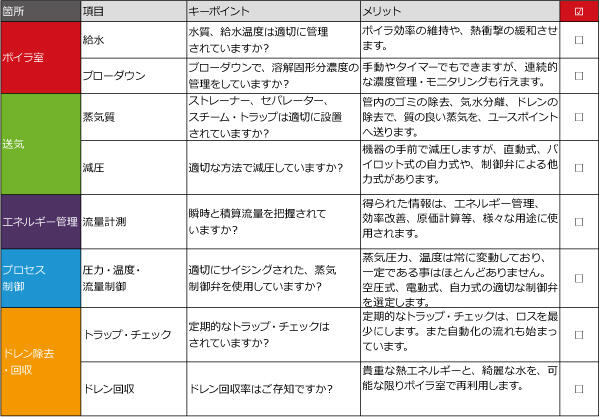

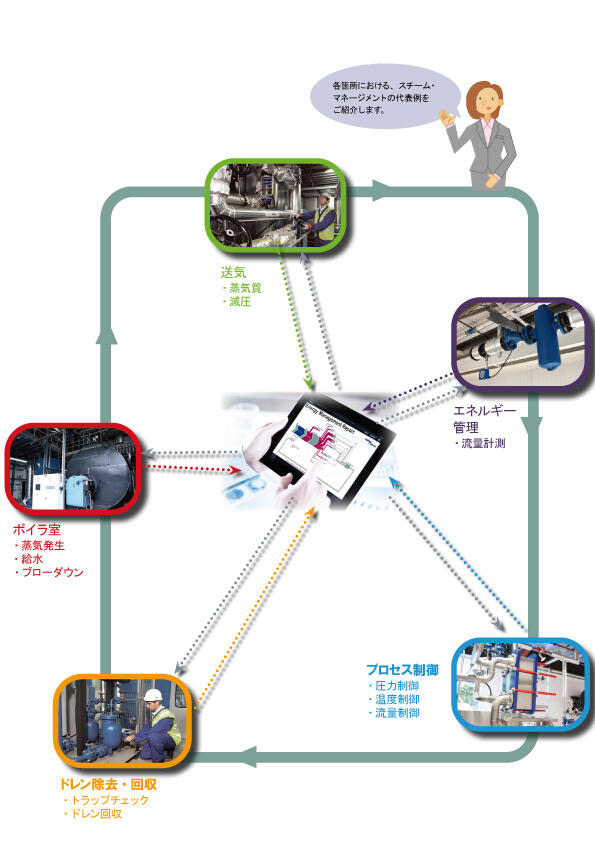

スチームマネジメント

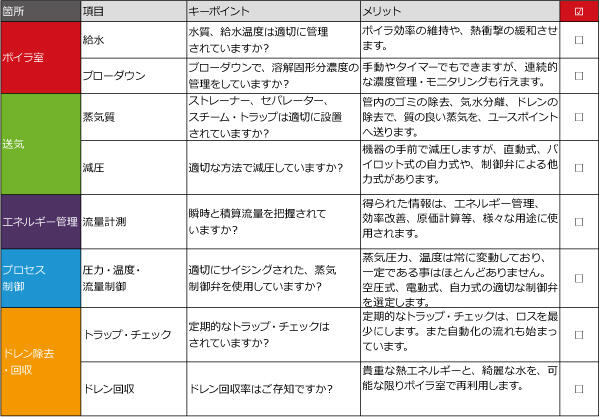

ボイラーから発生した蒸気は、乾き度維持、圧力制御、流量計測、トラップ管理、ドレン管理等、様々なマネージメントが要求されます。

各箇所における、適切な「スチーム・マネージメント」の実施は、お客様のシステムの生産性向上、効率・環境の改善、コストダウンと共に、それらを高い基準で維持する事に繋がります。

これらは『スチーム・マネージメント』の代表例であり、ほかにも多くの項目がありますが、それらすべてをお客様で実践することは大変です!

蒸気のことは、すべてスパイラックス・サーコに任せてください。当社はお客様の持続可能な成長のために、貢献させていただきます。

次回は『温水をつくるー貯湯槽編 第1回』です。

蒸気に関するWebマガジン No.10

流量計測は必要なのか?

"なぜ、蒸気の流量計測をする必要があるの?全体のエネルギーコストは分かっているし、ただのメーターでしょ?"

流量計を使用していないシステムではこのような声が聞こえてきます。

蒸気の流量計測とは、単に流量計を設置して計測するだけではなく、その得られた貴重な情報は、エネルギー管理、プロセスやアプリケーションの効率化や改善、原価計算など、様々な場面でソリューションと共に使用されます。

流量計測をするとどんなことがわかる?

|

項目

|

流量計測の活用例

|

使用データ

|

|

行方不明蒸気

|

プラントが停止しているのに、数字が出ている。漏れや放熱ロスの確認が急がれます。

|

瞬時・積算

|

|

ピークロード

|

ピークロードが判明します。ピークロードを分散させることができれば、設備機器の最適化が図れます。

|

瞬時

|

|

プロセス制御

|

制御目的の流量計測では、通常と違った数値が現れることがあります。機器の異常などを察知することができます。

|

瞬時

|

|

プラントの効率化

|

設備導入や改善の費用対効果の数値に使用されます。またその結果を、導入前後で比較検証できます。

|

瞬時・積算

|

|

エネルギー管理

|

全体のエネルギーコスト算出や、製品の原価計算に使用され、エネルギー削減の数値目標として使用されます。

|

積算

|

これらのことは蒸気流量計測なしではできません。蒸気流量計測は様々な改善につながる価値ある情報をもたらしてくれます。

これらのことは蒸気流量計測なしではできません。蒸気流量計測は様々な改善につながる価値ある情報をもたらしてくれます。

流量計測#02では、なぜ蒸気の流量計測が難しいのか、蒸気流量計測を行う際に注意しなければいけないポイントについて解説します。こちらからご覧ください。