Elan Pharma International Ltd. は、アイルランドのウェストミーズ州アスローンにある最近拡張された施設にスパイラックス・サーコのSQT(蒸気品質検査)を導入することでクリーンスチームの品質検査手順を簡素化しました。定期的な検査はElan社が最適なプロセス制御を達成し業界基準に準拠するために必要です。

"スパイラックス・サーコは蒸気に関する専門知識と、現場に入って検査を行うためのキットを備えています"と、Elan社のプロジェクトマネージャー、Eoghan Gallagher氏は言います。"以前は微生物学部門が検査を実施していましたが、無菌充填仕上げ施設で必要とされる大量の微生物学検査 蒸気の専門家によって検査が実施され、保守や校正が必要となる検査機器を社内に保管する必要がなくなりました 費用対効果が高くなります

スパイラックス・サーコのエンジニアは、クリーンスチームシステムの乾き度、非凝縮性ガス、過熱を検査 します。Gallagher氏によると、これらのパラメータは蒸気の純度を判断するのに役立ち、その結果Elan社が規制要件に準拠していることが保証されます。

"現在サービスには非常に満足しています"とGallagher氏は言います。"四半期毎に蒸気品質検査を実施する必要があり、スパイラックス・サーコにお願いする予定です。おそらく数年間はそうするでしょう。"Elan社のスパイラックス・サーコの検査体制は、HTM2010に準拠しています。これはもともと医療サービスにおけるオートクレーブや同様の滅菌プロセスの運用を保護するために開発された技術覚書です。これは英国および海外でクリーン蒸気を使用している他の組織によって広く採用されている基準です。

Elan Corporation (NYSE: ELN)plc.は、神経科学を基盤とするバイオテクノロジー企業であり、世界中で依然として存在する重要な未充足医療ニーズを満たすために科学の革新をもたらすことに専念することで患者とその家族の生活に変化をもたらすことに取り組んでいます。Elan社の株式はニューヨーク、ロンドン、ダブリンの証券取引所で取引されています。

詳細は担当営業またはコンタクトページよりご相談ください!

こちらから

カタログ&チラシ

メンバーズサイトにてダウンロード可能です。

こちらから

関連Webinar

2023年10月に開催したWebinar "病院において必要とされるクリーンスチームジェネレータ"

蒸気に関するWebマガジン No.70

プレート式熱交換器のケーススタディ

温水をつくる-瞬間給湯編- 第1回 はこちら

温水をつくる-瞬間給湯編- 第2回 ポンプ はこちら

温水をつくる-瞬間給湯編- 第3回 熱交換器 はこちら

温水をつくる-瞬間給湯編- 第4回 制御弁 はこちら でお読みいただけます。

福岡県小倉市

搬入出コスト削減(商業ビル)

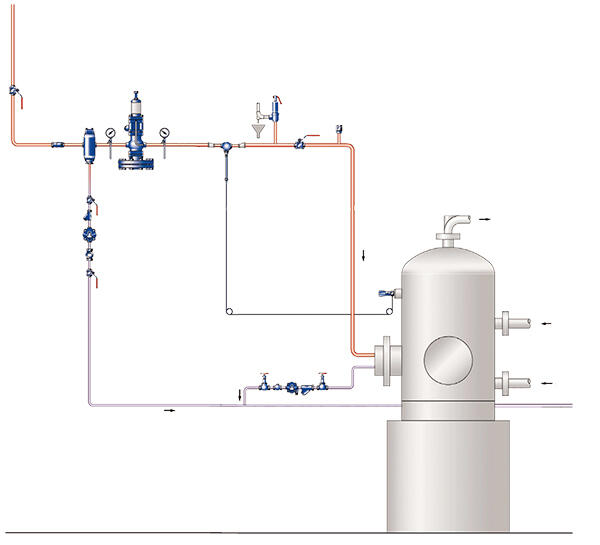

顧客課題 古くなったシェル&チューブのタンクの入れ替えを検討するも、駅ビル屋上という設置場所のため、工事時間や作業スペースに限界があった。

御提案内容 あえてシェル&チューブ式タンクの撤去は行わず、省スペースで設置可能なスパイラックスEasiHeatTMを従来のタンク前に設置。

成果 ビル内の搬入用エレベーターを使用して、屋上にスパイラックスEasiHeatTMを搬入し、短期間でタンクの置き換えを可能にしました。来館されるお客様への不便を最小限に抑えることができました。

大変コンパクトになりました。湯量も十分です。 設備管理担当者様からのコメント

岡山県岡山市

機械室内の省スペース化、省メンテナンス化(病院)

顧客課題

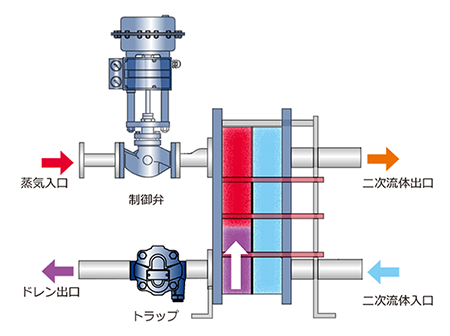

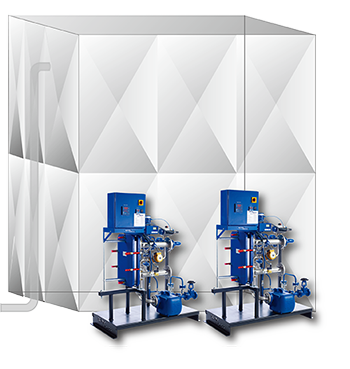

御提案内容 プレート式蒸気温水製造ユニットEasiHeat™を2台設置。

成果 施工時の工数削減および省スペース化、運用時の省メンテナンスを実現。ピーク負荷にも安定した給湯を実現。

第一種圧力容器の法定検査の必要がないのが最大のメリットでしょう。 貯湯槽で行なっていた点検時のコストと1~2日間の停止の必要がありません。 施設担当者様からのコメント

スパイラックス・サーコのプレート式蒸気温水製造ユニットカタログはこちら でご確認いただけます。

ぜひ下記の動画もご覧ください!

VIDEO

VIDEO

蒸気に関するWebマガジン No.68 温水をつくる-瞬間給湯編- 第1回はこちら

温水をつくる-瞬間給湯編- 第2回 ポンプ はこちら

温水をつくる-瞬間給湯編- 第3回 熱交換器 はこちら でお読みいただけます。

熱交換器とポンプで負荷変動における、安定性を確保できたので最後に制御になります。ここで重要なのは2つです。圧力条件を精査すること 過大選定しないこと

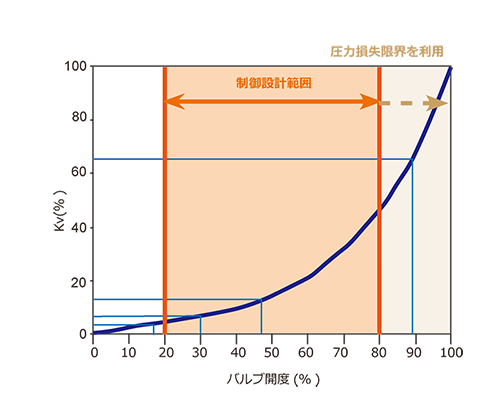

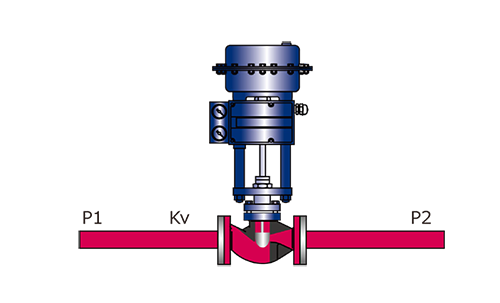

過大選定しないこと 蒸気の流量はバルブの固有値である(KVs)と圧力差(ΔP)で決まります。圧力差が増えれば基本的には流量が多く流れ、またKVsも大きくなればそれだけ多く流体を流すことができます。制御弁は本来20-80%程度の開度で制御されるように設計されており、この範囲から外れた場合の制御性というのは落ちてしまいます。そのため最大負荷を満たしたうえでできるだけ小さい制御弁を選ぶことが結果としてターンダウンの高い温度制御を実現することができます。圧力損失限界を利用した設計をすることによって、最大負荷時においては80%以上のバルブ開度を利用しても安定した温度制御を確保することができます。

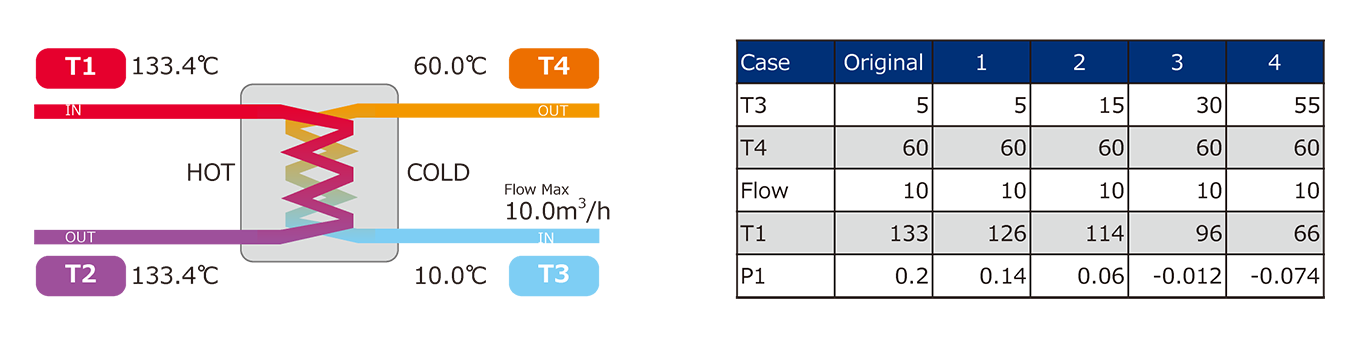

圧力条件の精査 では設計のKVsを小さく設計にあたり、圧力条件を決める必要があります。既にポンプのセクションで熱交換器内部の圧力(P2)は低下することを話しました。二次側の圧力(P2)は熱交換器が決定してから、多少の過大選定により原設計から低下するので反映させましょう。また、KVsを小さくするためにはP1を大きく設計することによって実現できます。P1は現実的な範囲で少し高めに設計し、試運転時の変動幅を持たせることをお勧めします。仮にP2を0.1MPag、P1を0.3Mpaとしましょう。この場合に元圧が0.8MPaだった場合に、給湯能力が足らない場合にはP1を上げることによって対応。逆に、過大選定してしまっていた場合にはP1を下げることによって、制御範囲を確保することができます。

その他の設計 ポンプ、熱交換器、制御弁は重要な機器ですが、より温度制御や安全性省エネ性を求めるにはその他のノウハウも併せて必要になります。

貯湯レスの瞬間給湯では 必要なときに、必要な量を、必要な温度で、安全に供給し続けることができること ポンプ、熱交換器、制御弁

次回はプレート式熱交換器のケーススタディ をご紹介します。12/7公開予定です。

蒸気に関するWebマガジン No.66 温水をつくる-瞬間給湯編- 第1回はこちら

温水をつくる-瞬間給湯編- 第2回 ポンプ はこちら でお読みいただけます。

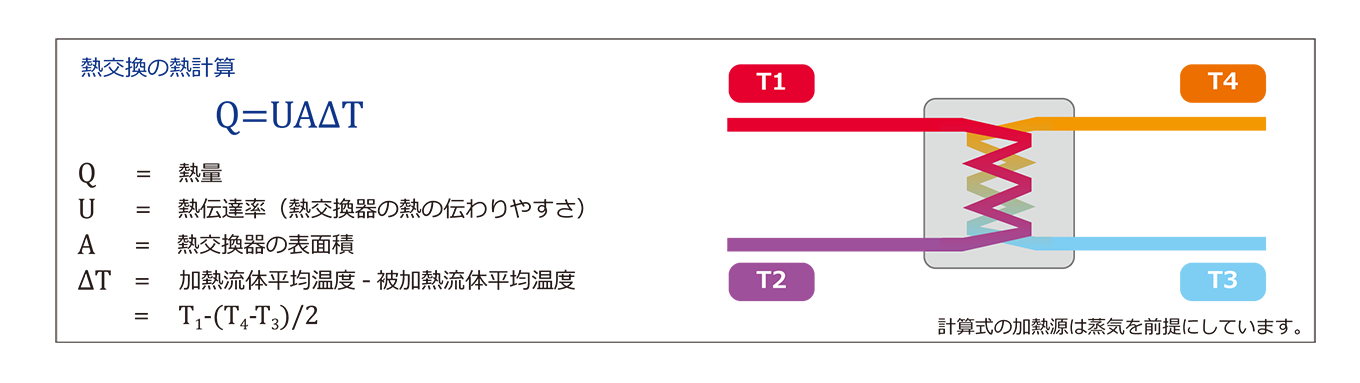

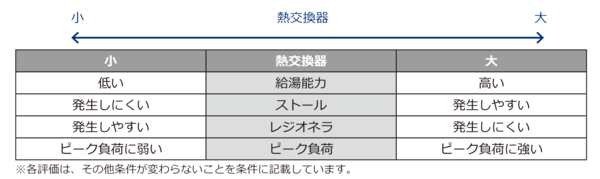

ここで熱交換器に求められるものが何かを検討していきましょう。給湯で求められる熱交換器の要素は大きく2つです。負荷変動による熱交換能力の変化がないこと 過大選定されないこと U値の変動を抑えるとA値の過大選定をなくす

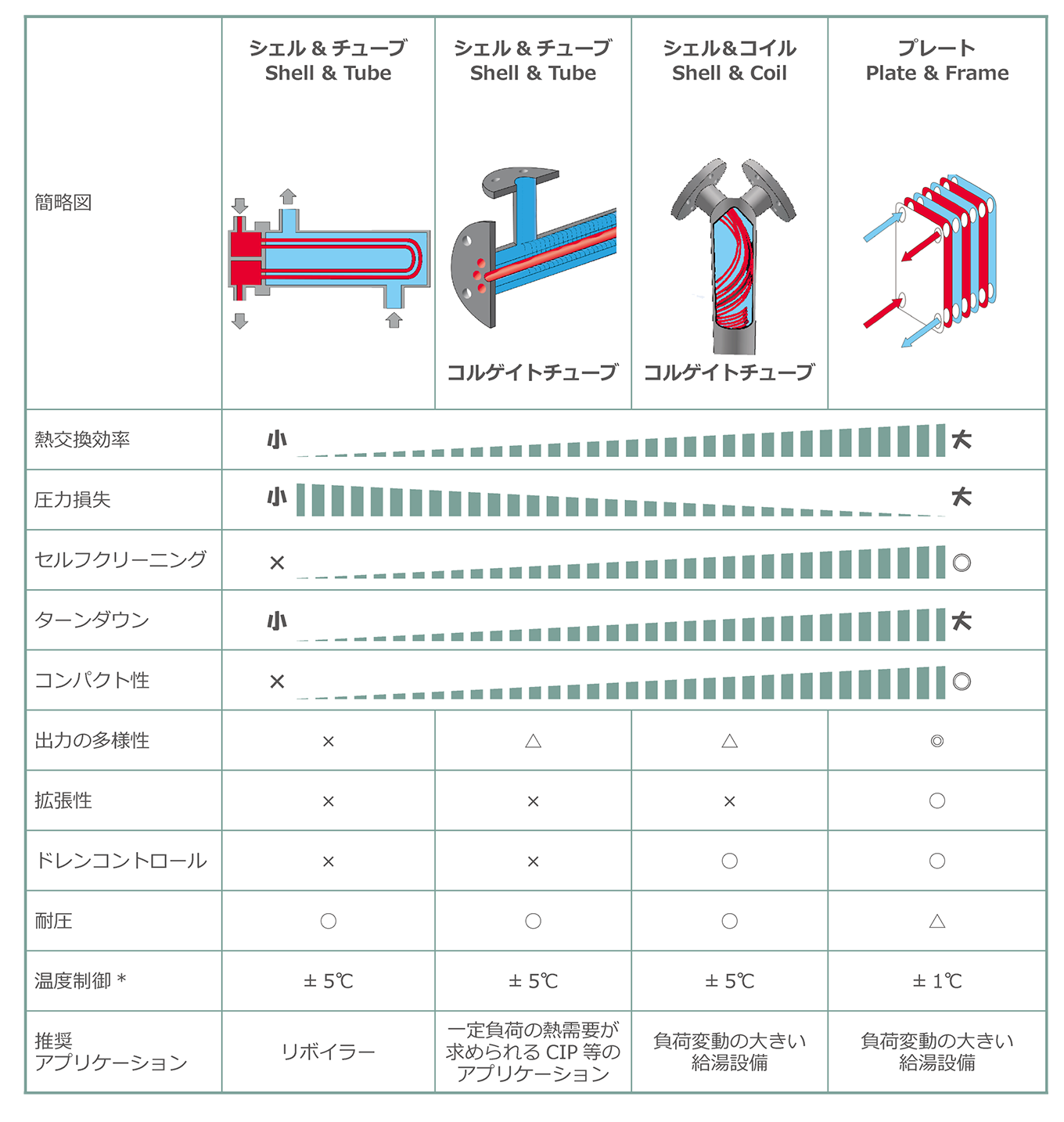

*温度制御は目安で付随する制御方法によって変化します。

総括伝熱係数(U値)の変動を抑える U値というのは変動します。これは同じ熱交換器であっても、『汚れ』『乱流』『流体』『温度』といったものによって著しく変化してしまいます。熱交換器の選定のポイントとしては、『汚れ』『乱流』による影響をできるだけ少なくして、どの条件下でも一定のU値に整えることが重要です。比較表の『熱交換効率』『圧力損失』『セルフクリーニング』『ターンダウン』『コンパクト性』はすべて、熱交換器内の『乱流』に起因

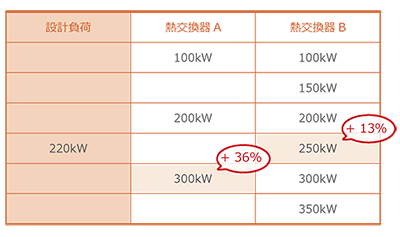

伝熱面積(A値)の過大選定をなくす 過大選定されないことを熱交換器に当てはめた場合に必要なことはどれだけ細かく設計できるか 表では出力の多様性としていますが、要は何kW刻みで設計できるかが重要です。220kWの最大負荷に対して、300kWをこなす熱交換器があった場合には、80kW(36%)分余計に加熱されることが考えられ、こういった余剰の能力は、過熱ぎみに温度制御がふれる可能性を作ってしまいます。もちろん制御でカバーできるところもありますが、制御の幅を制限してしまうことになりますので、過大選定されないに越したことはありません。設計段階では足りないことの方が問題になりますので、設計自体が過大気味になりがちです。そのため、そこから選定する熱交換器ではできるだけ最小限の過大を心がけましょう。

拡張性 また設計条件と運転条件がちがう、もしくは長年の利用で需要が変わってしまうこともよくあります。こういった場合には、出力を増やす、もしくは減らすことができる拡張性もあった方がいいといえるでしょう。

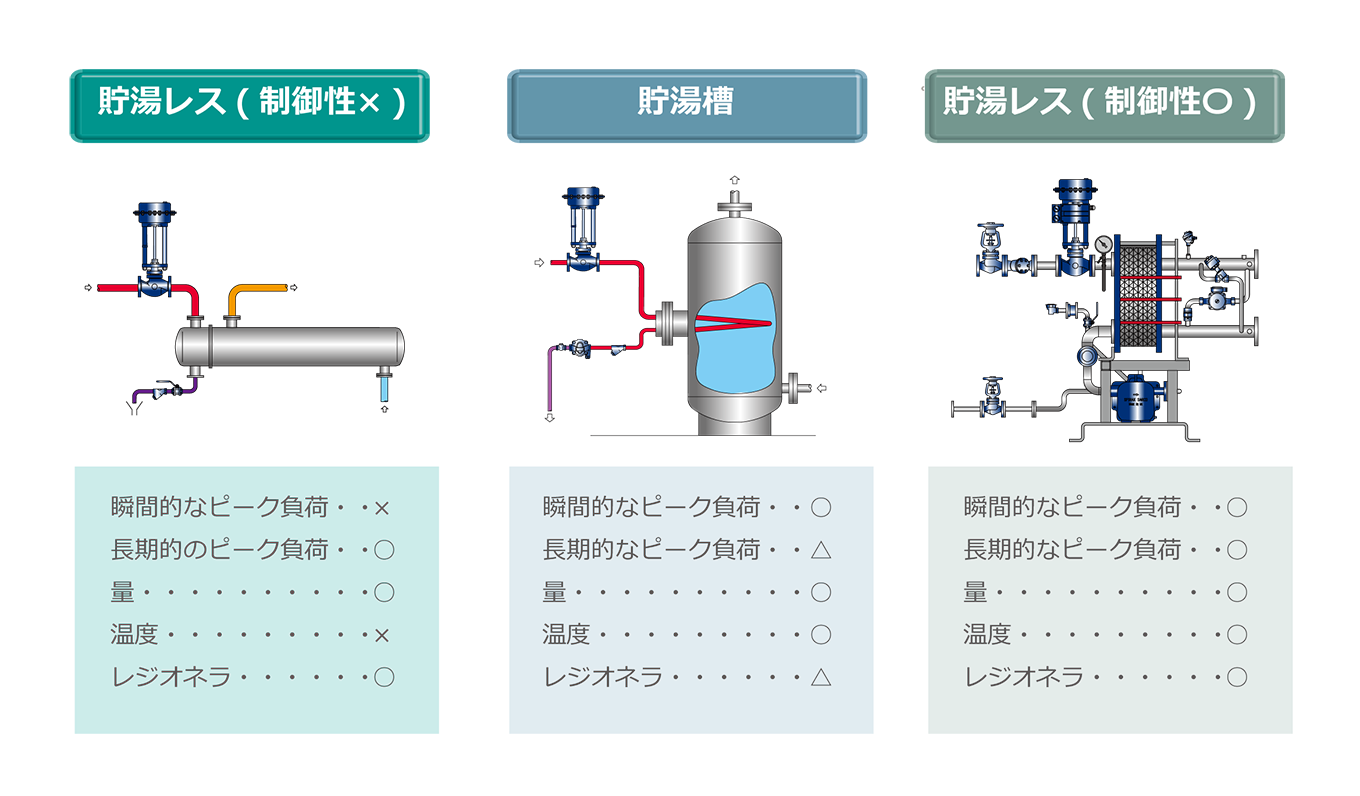

給湯システムにはそれぞれの特性があり、適した設計があります。システムをよく理解し、適したシステムを導入することが重要です。

次回は制御弁についての解説いたします。11月2日公開予定です。こちら

蒸気に関するWebマガジン No.65 温水をつくる-瞬間給湯編- 第1回はこちら でお読みいただけます。

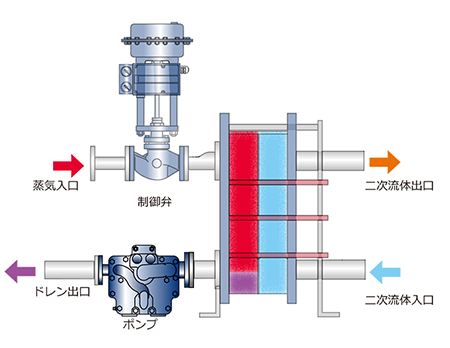

ポンプ 給湯システムにおいてポンプが持つ役割は大きく、ポンプの有無によって制御方法が変わってしまいます。総括伝熱係数(U値)の変動を抑える、伝熱面積(A値)の変動をなくす、加熱温度(ΔT)の変動を無くすの全てに当てはまります。

スチームトラップの場合 ΔT:被加熱側の温度を下げて真空状態になります。次にドレンが熱交換器内部に滞留することによって加熱流体が2層になります。ドレンと蒸気のU値とそれぞれのA値が変化し、バランスをとろうとします。

プレッシャーポンプの場合 ΔT:被加熱側の温度を下げて真空状態になります。真空蒸気のままドレン排出を行うことができるので、変動値はΔTのみになります。

次回は熱交換器について解説いたします。

温水をつくる-瞬間給湯編- 第3回

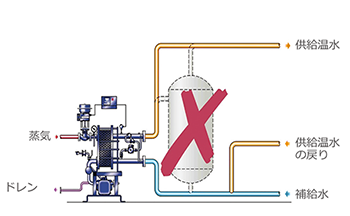

蒸気に関するWebマガジン No.64 温水は非常に身近な熱媒体です。手洗い、シャワー、洗浄、空調に生産プロセスといろいろな用途で利用されます。蒸気を利用した標準的な温水では貯湯槽を用いたものがおおいですが、最近では貯湯レスソリューションというものも増えて来ていますので、今回はどちらの方がいいのかを考えていきたいと思います。

必要なときに、必要な量を、必要な温度で、安全に供給し続けること

貯湯槽が選ばれる理由は、レジオネラのリスクや長時間のピーク負荷のリスクより、温度制御ができなくなることの方がリスクは高いからです。

温水をつくる-貯湯槽編-はこちら からご覧ください。

貯湯槽の計算についてはこちら で解説しています。

蒸気の世界で使う3つの公式についてはこちら で解説しています。

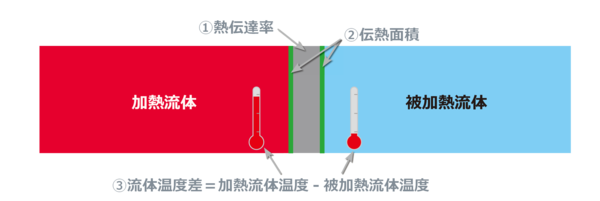

貯湯レスソリューションの主要な機器 貯湯レスにするうえで必要なポイントは温度制御をどの負荷でも実現できるかです。では安定した制御をする上で、重要なポイントはなんでしょう?どれだけ安定した運転条件を整えられるかが一つのポイントになります。熱交換器の公式を用いて考えていきましょう。

次回はポンプについて説明いたします。

温水をつくる-瞬間給湯編- 第2回

蒸気に関するWebマガジン No.54

温水をつくる-貯湯槽編- 第1回 温水は非常に身近な熱媒体です。工業はもちろんのこと、ホテル、病院や商業施設といった一般施設においてもよく利用されます。蒸気の熱の利用先として最も使われることが多い用途は温水をつくることではないでしょうか。温水をつくる方法はいろいろありますが、その中でも今回は最も基本的な蒸気で加熱する貯湯槽について考えていきたいと思います。

貯湯槽の目的は他の給湯設備と同じく第一に温度を安定させることが目的になります。その上で、一定量の保有水量があるので瞬間的な負荷に対しての対応に優れています。

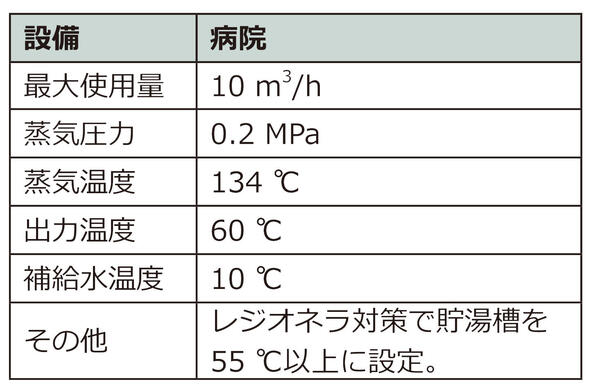

実際に設計してみましょう。せっかくなので、実際に数字を当てはめて考えてみましょう。

① 貯湯槽の容量 まずは貯湯槽の大きさです。貯湯槽の大きさは継続供給力です。貯湯槽の保有水量は最大使用流量に対してどれだけの容量をもっているかで選定します。保有水量は補給水の供給が停止した場合に稼働が可能な時間を想定します。設計思想に依りますが30分から2時間程度の保有水量で設計することが一般的といえるでしょう。この場合仮に1時間の想定としてみましょう。

注意:過大選定は必ずしもいいとは限りません。設備では大は小を兼ねないことはよくあります。貯湯槽の場合は、スペースの負担、荷重の負担、レジオネラ繁殖のリスク等が増えてしまいます。適切な大きさに設計しましょう。

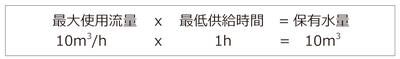

② 熱負荷と追従性 貯湯槽の大きさが決まったら、熱交換器を考えてみましょう。熱負荷の最大に合わせるのが基本になります。仮に10℃の補給水を60℃まで加熱するとしましょう。

熱交換器単体で考えた場合は最大流量の10℃の水を60℃まで加熱する。

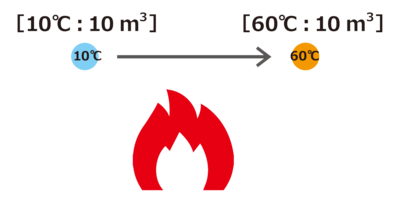

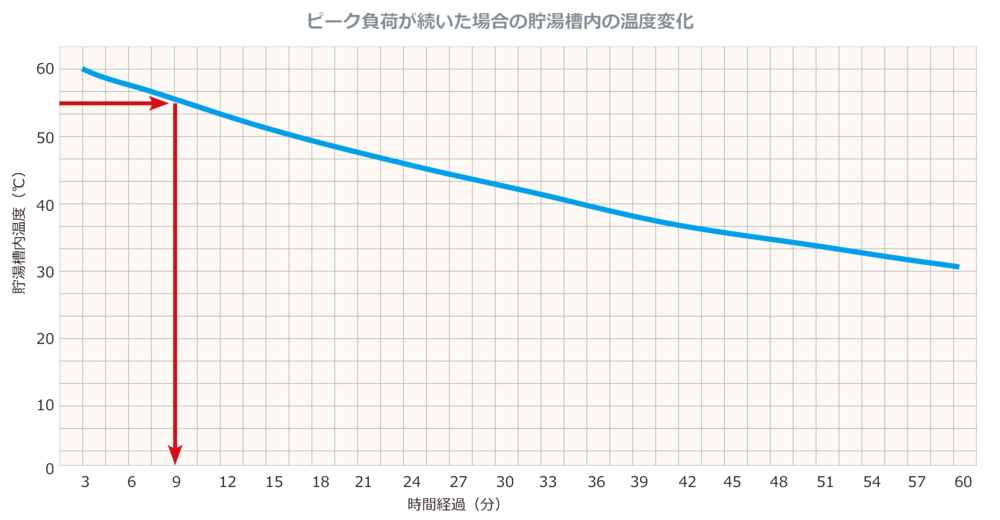

貯湯槽で考えた場合に、少し時間を刻んで考えてみましょう。仮に貯湯槽の温度が60℃の状態で、最大流量が6分間流れたとします。そうすると1m3の60℃の温水が出ていき、1m3 の10℃の補給水が入ってきます。この状態では平均温度55℃の10m3 の温水がタンクに入っています。*(簡易的にするため、計算上6分毎のポイントでの加熱にしています。)

熱量と熱交換量 同じ熱量なことはわかりましたが、同じように熱交換できるかが問題です。

つまり、熱交換器は同じ熱量でも少量で温度差が大きい方が熱交換量を大きくできるのです。

計算の詳細はこちらのブログ にて解説しています。

つまり最大流量で計算した場合でも貯湯槽のバッファを考慮した場合には、ピーク負荷が続くと熱交換容量が足りずに温度低下が起きます。下のグラフで示すように貯湯槽の温度が55℃に9分後には低下します。

次回の温水をつくる-貯湯槽編-第2回 では、『③温度ムラとレジオネラ菌対策』、『④ドレン滞留と熱交換器のパンク』、『⑤緊急時の貯湯槽の役割』について解説します。

こちらの記事の対となる『温水をつくる‐瞬間給湯編 』を公開いたしました。合わせてご覧ください。

制御弁

制御弁

熱交換器

熱交換器