このようなお困りごとはありませんか? |

|

|

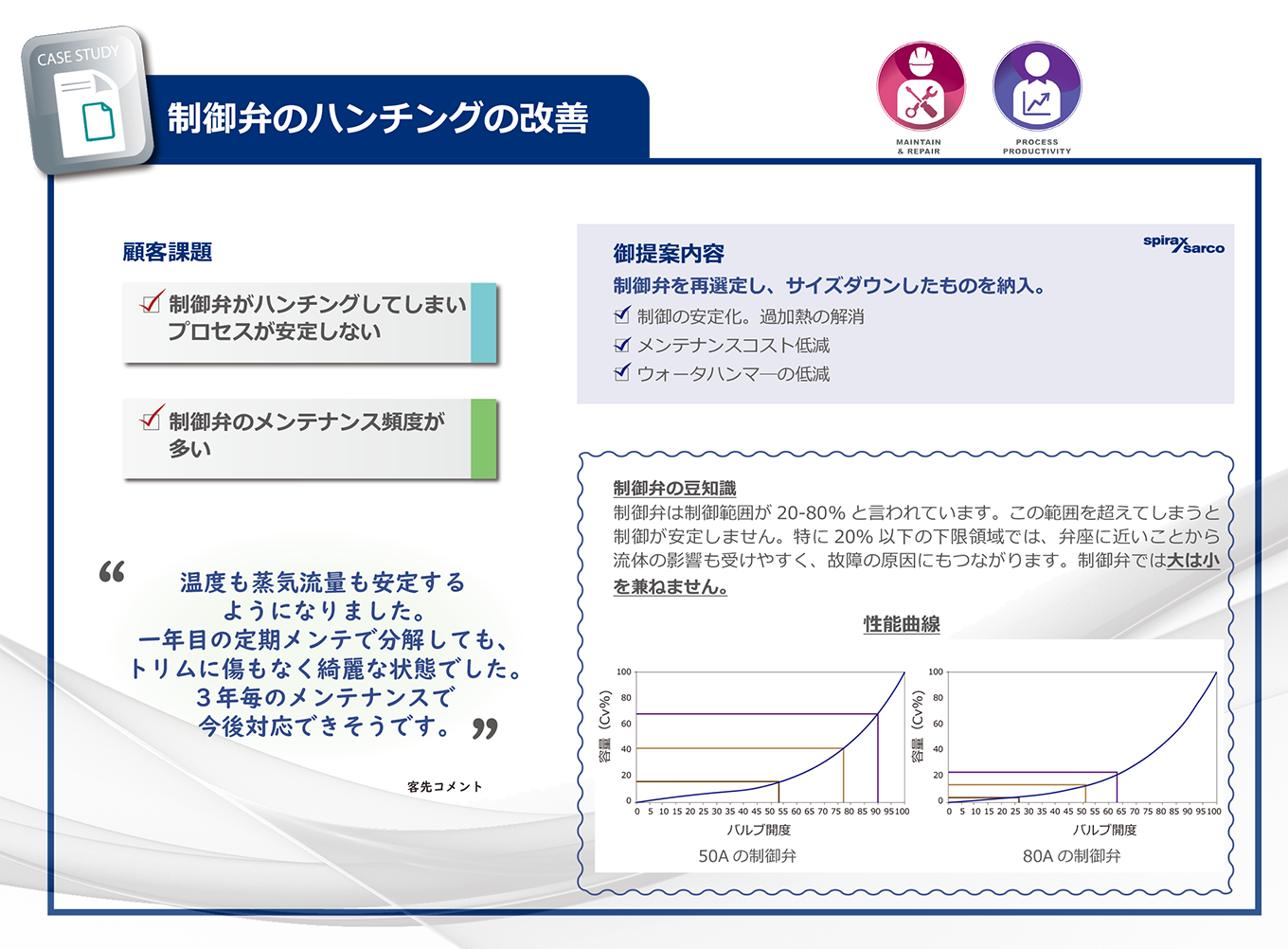

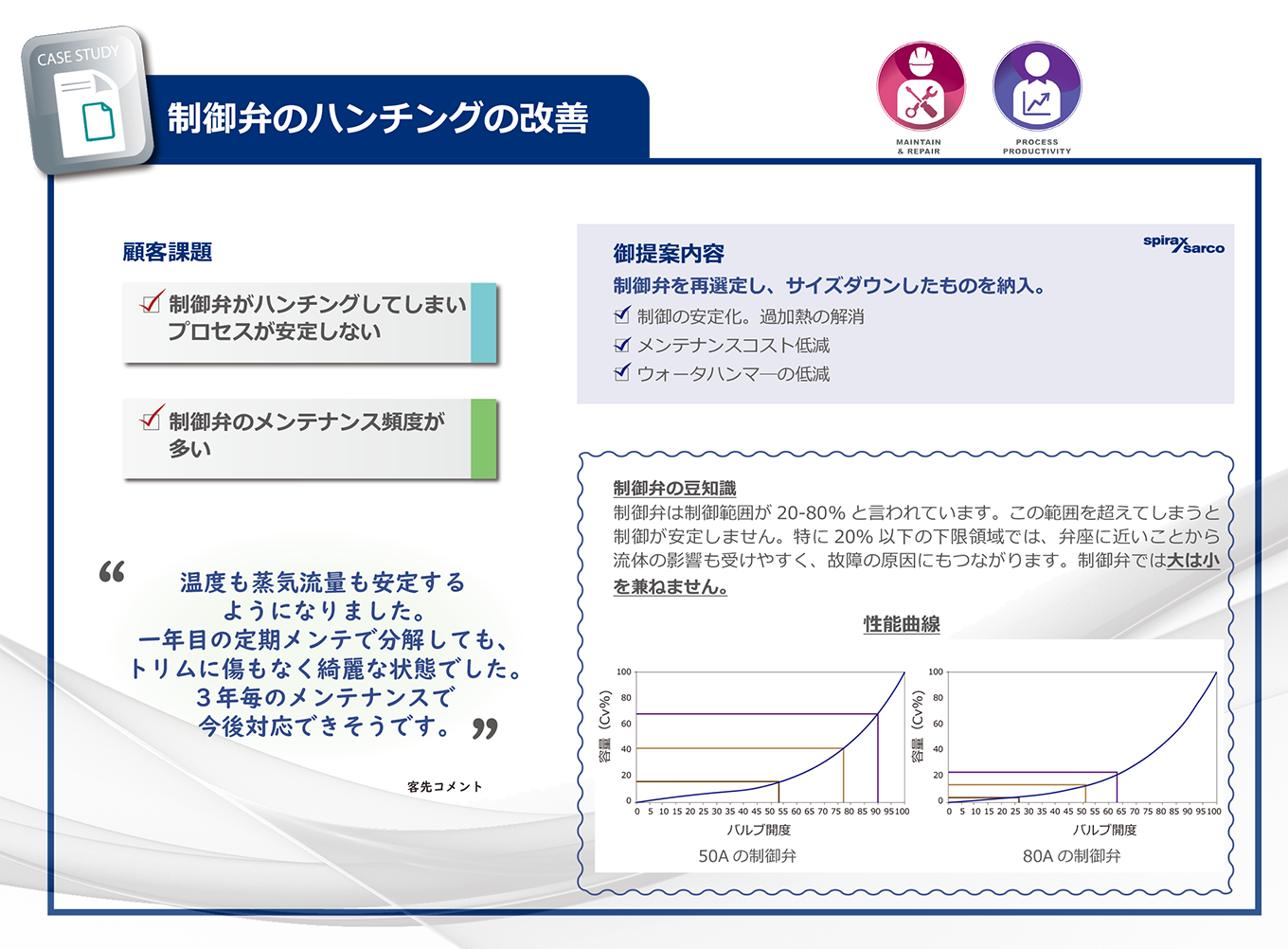

・よくハンチングしている |

|

これらのお困り事は制御弁の再選定で解決できるかもしれません |

|

|

ケーススタディ集はこちらからご覧いただけます

制御弁の作動原理は動画で確認いただけます

蒸気の制御について他にもブログがございます。こちらもぜひご覧ください

|

|

お問い合わせ

詳しく話を聞きたい等ありましたらお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちらよりお願いいたします。

このようなお困りごとはありませんか? |

|

|

・よくハンチングしている |

|

これらのお困り事は制御弁の再選定で解決できるかもしれません |

|

|

|

|

詳しく話を聞きたい等ありましたらお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちらよりお願いいたします。

第1回はこちら。蒸気流量の制御、バルブ特性、Kv値と蒸気流量について

第2回はこちら。トリムとシートオプションについて。

第3回はこちら。コントロールオプションについて。

第4回はこちら。蒸気プロセスと制御について。

今回は上記4回を踏まえて蒸気の制御のCaseStudyを2つ、ご紹介します。

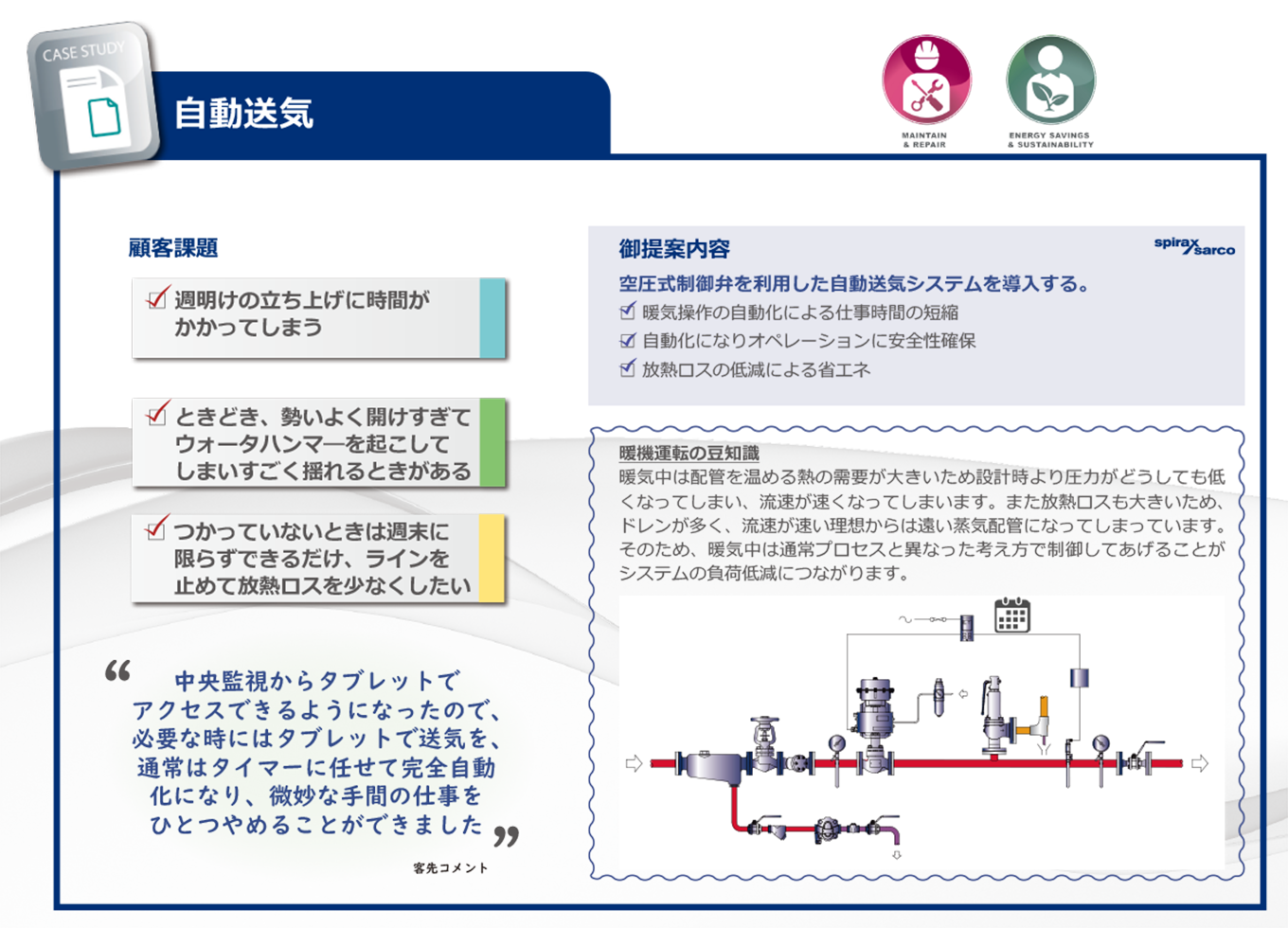

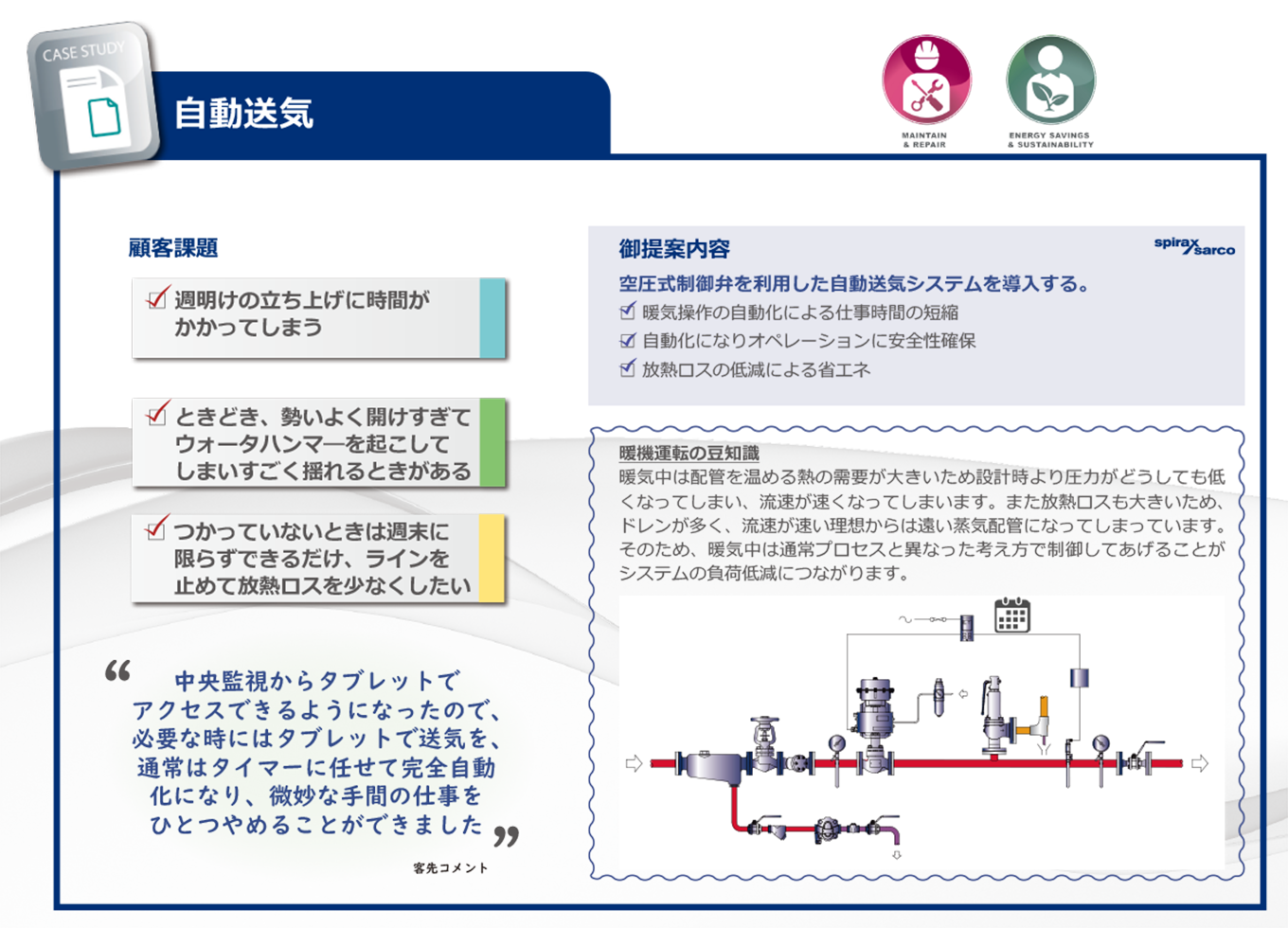

週末に工場を止めるため、月曜日の朝の始動にはマニュアル操作でボイラヘッダーのバルブを操作、慎重に行っていてもウォータハンマーが発生していた。

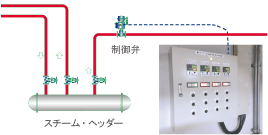

蒸気の自動送気システムを導入、カレンダーに連動し「通常運転」「待機運転」「暖機運転」を設定することによって、蒸気の送気システムを自動化しました。工場の稼働前に自動的に運転することによって、 ウォーターハンマーを軽減します。

また自動化になったため月曜日の早朝の仕事が約1時間短縮されました。「待機運転」によって、週中でも使用していなかった夜間の数時間の蒸気圧力を下げることができ、省エネも実現されます。

高圧ヘッダー(0.7MPa)から低圧ヘッダー(0.2MPa) に自力式減圧弁を利用している。蒸気の使用量が少なくなると低圧ヘッダーの安全弁が作動し、そのたびにアラームがなるため現場確認が必要。調整も必要な場合が多い。設計当時から20 年以上たっているため、減圧弁自体の選定も現状と即していない。

自力式減圧弁では蒸気流量によって、多少の圧力変動が起こるドゥループとよばれる圧力誤差があります。そこで、空圧式制御弁を設置することによって常に低圧ヘッダーの圧力を0.15MPa ±0.02MPa に制御します。安全弁の無駄な作動がなくなるので、アラームも減り、監視が容易になりました。また細かな調整、無理な運転がなくなると、損耗も少なくなります。メンテナンス頻度も約1/3 程度に抑えることができました。

いかがでしたでしょうか。蒸気の制御を改善したい場合や、何をしたらよいかわからない場合などお気軽にお問い合わせください。

蒸気の制御 第1回はこちらからご覧ください。蒸気流量の制御、バルブ特性、Kv値と蒸気流量について解説しています。

蒸気の制御 第2回はこちらからご覧ください。トリムとシートオプションについて解説しています。

大口径の空圧式制御弁を制御する際に制御速度(反応速度)を早くするために使用します。

主用途:大型制御弁、一次圧力制御弁

圧搾空気は配管内において、一部の水分が凝縮します。特に屋外である場合には水分が想定されることが多く、水分によるポジショナの故障のリスクを低減します。

主用途:屋外設置、重要性の高い制御弁、湿気の多い地域での使用

ポジショナの一次側で圧搾空気の圧力を調整し、簡易的に異物を除去します。

主用途:通常仕様

圧搾空気の供給が止まった場合に、通常であれば、制御弁は全閉/全開でバルブ開度が決まってしまいますが、ロックアップバルブは圧力が下がってきたことを感知し、現状の開度を保ってくれます。

主用途:減温システム

計装機器の故障等の不測の事態にマニュアルでの操作が可能。また試運転やトラブルシューティングの際にも活用可能。

主用途:蒸気主管

次回は蒸気プロセスと制御について解説します。

蒸気の制御 第1回はこちらからご覧ください。蒸気流量の制御、バルブ特性、Kv値と蒸気流量について解説しています。

トリムやシートはバルブ特性やバルブの特長を決めることになる一番重要な部品になります。

トリムやシートはバルブ特性やバルブの特長を決めることになる一番重要な部品になります。

●イコールパーセンテージ

主用途:温度制御、圧力制御、流量制御等の比例制御

●リニア

主用途:水位制御、流量制御(圧力差の変動が少ない場合)、

一次圧力制御

●ファストオープニング

主用途:ON/OFF制御

②ステライト加工

主用途:減圧比が高いアプリケーション

流量が多いアプリケーション

③低騒音トリム

主用途:主管の減圧制御、蒸気逃がし弁等の減圧比が高いアプリケーション

④微小流量

主用途:研究利用。

直接加熱等で非常に蒸気流量が少ない場合。

⑤バルブシートと遮断性能(漏れ量)

●メタルシート: クラスIV

主用途:蒸気主管の圧力制御、少量の蒸気漏れが許容可能なプロセス

●LFPシート: クラスVI

主用途:温度/圧力制御がシビアなプロセス、遮断弁に近い遮断性能を求めるプロセス

次回はコントロールオプションについて解説いたします。

蒸気に関するWebマガジン No.52

蒸気の発生源であるボイラ室周辺には、様々な機器が設置されています。特に蒸気に初めてかかわるの方々は、見たこともない機器も多く、分からないことも多いのではないでしょうか。

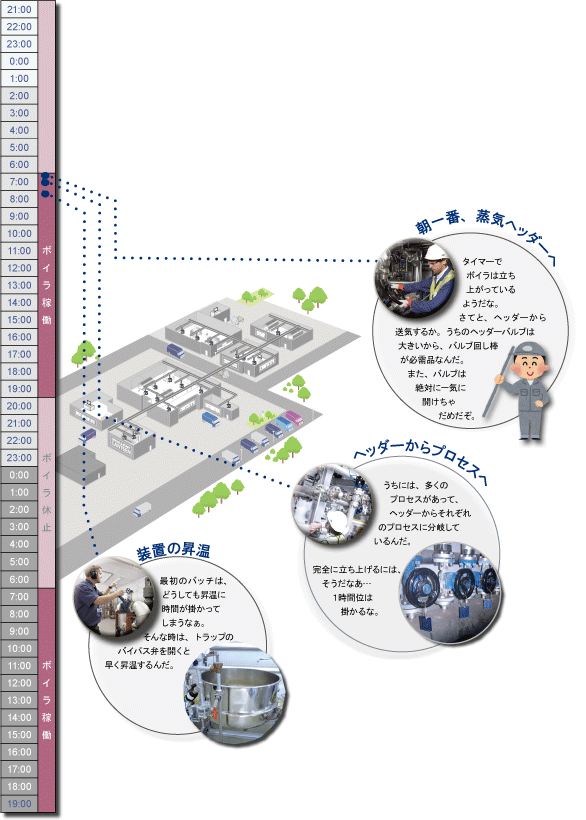

オペレーターの皆様は安全に、適切な蒸気をプロセスに送気するために、日々細心の注意を払って機器を操作します。今回は、オペレーターの日々を、ほんの少し覗き込んでみましょう。

なぜバルブ回し棒が必要なの?

バルブ回し棒は、主にグランドシール方式のバルブの開閉に使用されます。グランドシールは、その締付力により流体が漏れない構造になっていますので、軸棒との摩擦力が大きく、ハンドルを回す力が大きくなりがちです。グランドシール方式の良いところとしては、漏れても、締めれば、ある程度まで漏れは止まります。

●現場の声(問題点)

バルブ回し棒を忘れたら・無くしたら大変。 遠くまで持っていくのは、結構大変です。

ベローシールバルブは、その構造上、簡単に手で回すことが可能で、ハンドルも熱くなりません。また、ベローシールで、蒸気漏れがありませんので、保守や省エネでランニングコスト削減に貢献します。

なぜ、1時間も掛かるの?

オペレーターの皆様は、バルブ操作に大変気を使います。蒸気のバルブを一気に開ける行為は、「ウォーターハンマー」を発生させ、安全を脅かすと同時に、システムに壊滅的な損傷を与えることがあります。 ゆっくり、ゆっくり、バルブ操作をするため、各プロセスへ完全に送気する には、1時間以上掛かることは、決して珍しいことではありません。

●現場の声(問題点)

送気に時間が掛かるので、朝早く出社して準備なくちゃ。 数ラインでも立ち上げるのに結構時間が掛かるんだ。

制御弁を系統のラインに設置します。その制御弁を、タイマー等との組み合わせで、ゆっくり開けます。(蒸気ラインは、ゆっくり開けないといけないのです。)朝出社したときには、ラインは立ち上がっていてすぐに操業に入れます。

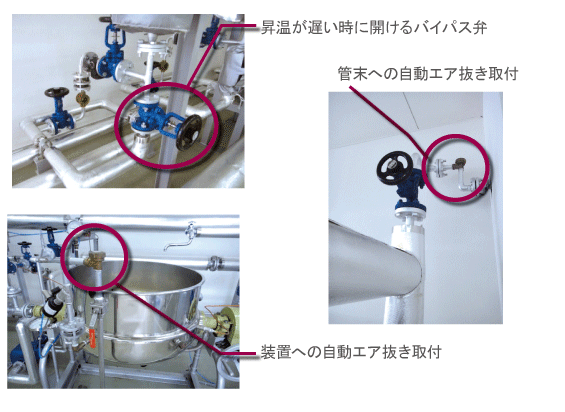

なぜ、バイパス弁を開けるの?

朝一番は配管内に空気が多く含まれ、蒸気の流入をさまたげています。バイパス弁を開けると空気の排出が速くなります。

●現場の声(問題点)

でも毎回開けるのは面倒だなあ。 実は開けたまま忘れてしまうこともあります。

解決策:自動エア抜き弁

装置に適切な自動エア抜き弁を設置します。また、配管の適切な個所にもエア抜きを設置する事は有効な対策です。蒸気は冷えて凝縮すると、管内が負圧になり、外部からのエアが入ってきますので、操業開始時は配管管内に多くのエアがあります。エアは装置昇温を妨げます。

もちろんその他にも、オペレーターの皆様は、機器からの異音・振動に留意しながら、モニタリング(圧力、水位、流量、温度、TDS、PHなど)、制御(制御弁、ブローなど)など、非常に多くのものを管理しながら、さらなる改善を行っています。

一つ一つの課題を解決できれば、より価値のある業務に時間を費やすことができ、お客様のシステムの生産性向上、効率・環境の改善、コストダウンなどに繋がります。

日々、蒸気に関して疑問に思う事はありませんか?

蒸気の事は、全てスパイラックス・サーコに任せてください。当社はお客様の持続可能な成長のために貢献させていただきます。

次回は『スチームマネジメント』です。ぜひご覧ください。

蒸気配管ですから、"蒸気だけが流れている"と思われる方も多いのではないでしょうか?

"蒸気だけが流れている"というのは非常に理想的なのですが、現実ではなかなかそうはいきません。

今回は、蒸気配管の中をのぞきながら、それぞれの流体・物質に対して、適切な解決策を探ってみましょう。

蒸気

蒸気言うまでもありません。でも実は蒸気には「乾き度」と言うものがあります。ひとくちに"蒸気"といっても、配管に流れている蒸気は同じではありません。過熱蒸気なのか飽和蒸気なのかをはじめ、「温度」「圧力」「乾き度」「流速」等いろいろな要素があります。

蒸気を加熱目的で利用するためには、これらの要素が使用するポイントで安定していることが大切です。

ドレン

ドレン蒸気発生時点での浮遊する水であったり放熱等で蒸気が水に凝縮してしまったものを「ドレン」や「凝縮水」と呼びます。過熱蒸気でない限りはボイラーでの蒸気発生時点でも100% 乾き度の蒸気というのは、まずありえません。そのためドレンは蒸気配管には少なからず存在します。

そしてこのドレンが「蒸気は難しい」といわれる代表的な原因といえるでしょう。

ドレンによる「浸食」や「ウォーターハンマー」は蒸気の設備の運営において、保守や安全性に大きく影響を与えます。ドレンの適切な除去は蒸気エンジニアリングにおける大きな一つのテーマといえます。

空気

空気空気を代表する非圧縮性ガスと呼ばれる気体は非常に優秀な断熱材です。

ただし、加熱を行う上では加熱時間、温度の安定やムラや配管の腐食等、蒸気配管にとってのメリットはないといえるでしょう。24 時間運転の工場ならともかく、毎日や週末に蒸気設備を停止する工場では、フランジの隙間などからの空気の混入を防ぐのは困難です。

異物

異物錆、スケールや金属くずといった固形物は配管を施工するうえで排除しきるのは困難でしょう。ストレーナを詰まらせることにより圧力が低くなってしまったり、制御機器にかみ込んでしまうことによって機器の故障につながります。

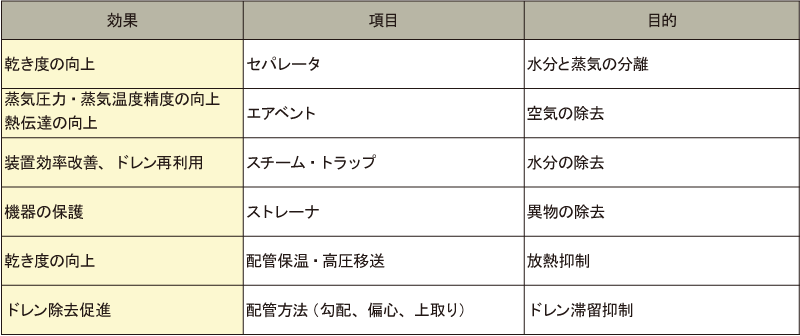

今回の関連事項を少しだけまとめました。

如何でしたか?蒸気配管の中身は、一様な蒸気だけではありません。配管方法や適切な機器を設置して、配管の環境を整えることで、問題解決につながります。詳しくはお近くのスパイラックス・サーコのエンジニアまでご相談ください。

次回は『スチームオペレーション』です。

普段は"蒸気"という言葉でひとくくりにされていますが、"過熱蒸気"と"飽和蒸気"という2種類の蒸気があることはご存知ですか? 2つの蒸気は特性の違いから、発電設備等では"過熱蒸気"が、熱利用する施設では"飽和蒸気"が多く利用されています。

排熱ボイラーや発電設備で副次的に生成された過熱蒸気は加熱媒体としては飽和蒸気に劣りますが、幾つかのメリットがあります。

過熱蒸気から飽和蒸気に調整するシステムを 減温システム といいます。

過熱蒸気は飽和蒸気より更に熱エネルギーを保有している蒸気です。そのため、過熱蒸気に水を混ぜることにより、飽和蒸気へと調整することができるのです。

ただし、蒸気の理想配管では蒸気(気体)とドレン(液体)が同時に存在することを嫌います。ですので、飽和蒸気より少し過熱されている程度の過熱蒸気へと調整します。

こうすることによって、熱利用設備で利用しやすい飽和蒸気に調整され、熱利用が可能になります。

クリックで拡大します。

過熱蒸気と飽和蒸気はそれぞれメリット・デメリットが存在します。

また、過熱蒸気は動力や移送に、飽和蒸気は熱利用に――各工場での最適な使い方は異なりますので、工場の生産、安全、保守、省エネ等を考慮したうえで、最適な蒸気システムを組むことが大切です。

スパイラックス・サーコでは過熱蒸気に低圧蒸気を混ぜて中圧蒸気にする減温器をご用意しております。

製品詳細はこちらから。

次回は『蒸気配管の内部を見てみよう』です。ぜひご覧ください。

液体や圧搾空気などでは正確に計測できる流量計で蒸気流量を計測すると、途端に精度が低下するケース見受けられます。このことを理解するには流量計の作動原理だけではなく、配管内の蒸気の流れ状態を正しく理解する必要があります。

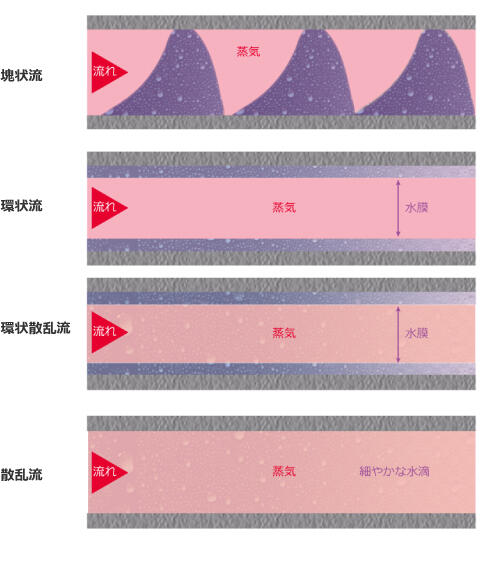

蒸気はボイラから発生して蒸気主管に入ります。最初、配管は冷たく蒸気の熱が配管へと伝わり直ちに凝縮し始めます。 運転開始時には、配管を加熱するために蒸気のエネルギーが使われますので、生じるドレン量は最大になります。配管が加熱された後も配管からの放熱があるため蒸気の凝縮は起こります。したがって配管中を流れる蒸気は気体(蒸気)と液体(ドレン)からなる気液2相の流れとなるのです。その気体と液体の度合いによって、当社では下図のように4種の流れ状態に別けています。

(1) 「塊状流」は、ドレンの発生量が多く蒸気の流速に押されて塊になっています。丁度、風が強いときに水面に波打つ 現象と同じです。この場合、この塊が蒸気流速と同じ速さになるためウォーターハンマーを引き起こし、強い衝撃波を生じます。これにより配管上の流量計や各種センサー、バルブ類に大きな損傷をもたらします。

(2) 「環状流」は、管壁の環状の水膜と中心部の蒸気の部分からなります。管壁の水膜はスパイラル状に回転しながら流れ、この回転による遠心力で管壁に付着しているものと考えられます。

(3)「環状散乱流」は、湿り飽和蒸気の代表的な流れです。環状流に似ていますが気相に浮遊する水滴状態の水分も含まれています。

(4)「散乱流」は水分が浮遊する水滴状態の流れで乾き度の高い蒸気の流れです。

実際の蒸気計測において流量計を通過する蒸気は乾き飽和蒸気ではなく湿り蒸気の場合がほとんどです。下に汽水分離器の作動原理を示します。汽水分離器は配管壁を流れるドレンと蒸気流速に近いスピードで飛んでいる霧状の水分との両方を除去し、乾き度を向上させる機能です。よって、蒸気流量計の上流側に設置し、乾き度を一定に保つことにより、計測精度を向上させるためには必須の機器といえます。

スパイラックス・サーコのセパレータはこちらのページで確認できます。

次回は過熱蒸気は使えない?です。

ここからは専門的な解説になります。

蒸気流量を正確に計測するには、何が必要でしょうか。それは蒸気の負荷変動を最大流量から最小流量まで捕捉することです。そのためには蒸気流量計の必須項目として下記の機能が言えます。

① 低流速でも計測できる十分な感度をもつこと

② 計測範囲において高い精度を維持すること

③ レンジアビリティが広いこと

④ リアルタイムで比容積補正をおこなうこと

⑤ 蒸気の乾き度による流量補正を行うこと

など、ハードはもちろんのこと、ソフト的な機能を必要としています。これらのいずれが欠けても蒸気流量を正確には計測することはできないのです。

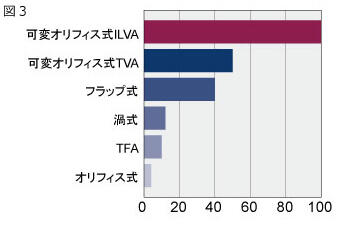

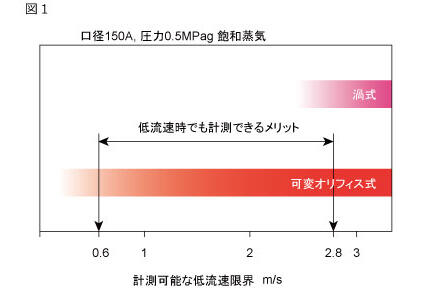

蒸気流量計には種類があるが、「可変オリフィス式蒸気流量計」は優れた低流速計測能力を持った製品です。

ここで可変オリフィス式と渦式の低流速域における計測性能の比較を見てみましょう。図1の条件下では、渦式流量計の計測限界はおよそ2.8m/sです。これらの差は、可変オリフィス式が可動コーンをもつことにより最適な位置で差圧を計測する方式であるのに対して、渦式流量計の場合はカルマン渦による流速換算のベースとなるストローハル数と呼ばれる常数が低流速域では一定でなくなってくることによるものと考えられます。

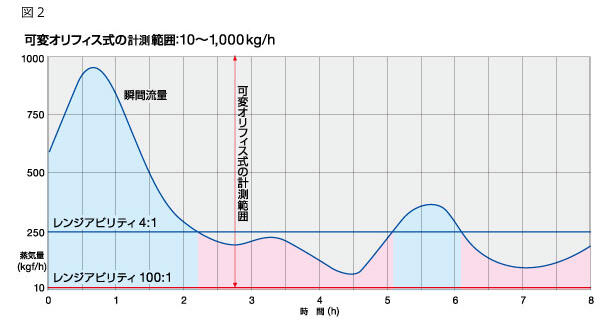

「レンジアビリティ」は流量計の性能を表す代表的な尺度です。なぜなら、測定誤差と密接に絡んでいるからです。

図2をご覧ください。このグラフは、蒸気システムのスタートアップ時には蒸気量が最大になり、定常運転に入ってからは装置側の負荷に応じて変化する、という経過を示したものです。従って蒸気流量計はこれらの最大値から最小値までの大きな変化を計測しなければなりません。例えば可変オリフィス式を最大流量時に1,000kg/hのラインに使用したと考えると、レンジアビリティは100:1のため下限の最小計測値は10kg/hとなります。一方このラインにオリフィス式流量計を用いたとすると、レンジアビリティが4:1のため最小計測値が250kg/hとなり、この値以下のデータは全て0kg/hと見なされ、時間経過と共に測定誤差として累積されてしまうのです。